Was macht unseren Kampot Pfeffer zum Klima Pfeffer?

- Vom 6. Dezember 2023

Klimasschutz mit Kampot Pfeffer

Der Raubbau an der Natur hat allein in den letzten vier Jahrzehnten 85% des kambodschanischen Regenwaldes zerstört. Die rücksichtslose Abholzung durch internationale Großkonzerne hat nichts als Wüste hinterlassen. Die Schwestern Keo und Malika haben die ökologische Wende eingeläutet. Im Sindora Garten setzen sie auf regenerative Landwirtschaft und verwandeln karges Land in eine fruchtbare Oase.

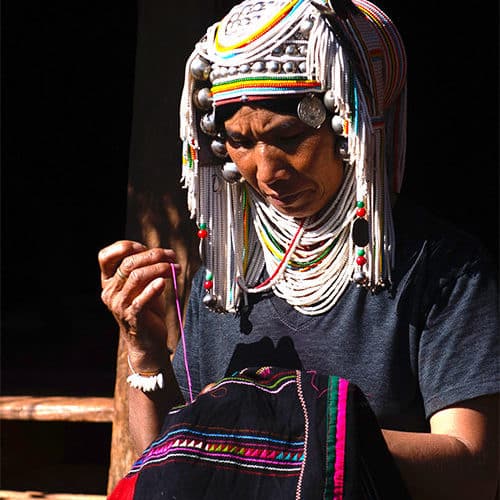

Hier gedeiht zwischen hunderten von Pflanzenarten edler Kampot Pfeffer. In sorgfältiger Handarbeit werden die Pfeffer-Beeren gepflückt, sortiert und schonend weiterverarbeitet. Nur so bleiben die fruchtigen Noten und ätherischen Öle erhalten, die den besonderen Pfeffer aus Kambodscha auszeichnen.

Das aromatische Gewürz zählt zu den besten Pfeffersorten der Welt. Spitzenköch*innen lieben seinen vollen und würzigen Geschmack. Durch Deinen Kauf schützt Du das Ökosystem im Sindora-Garten und bringst ein Stück Regenwald zurück.

-

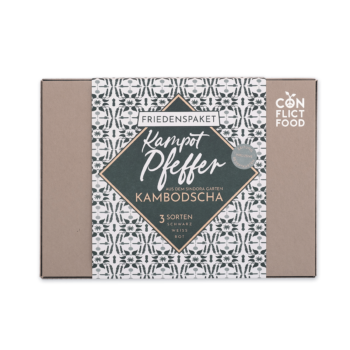

Kampot Pfeffer Kollektion 3 Sorten

€ 36,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 3x 33g Kampot Pfeffer, schwarz, rot und weiß • Aus regenerativer Landwirtschaft • Inklusive Rezeptkarten • Inklusive Journal “Voices of Cambodia” • In hochwertiger, handgefertigter Box

-

Schwarzer Kampot Pfeffer Päckchen 33g

€ 13,00€ 393,94 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 33g schwarzer Kampot Pfeffer, ganz • Aus regenerativer Landwirtschaft • Feine, warme Schärfe • Inklusive Journal “Voices of Cambodia”

-

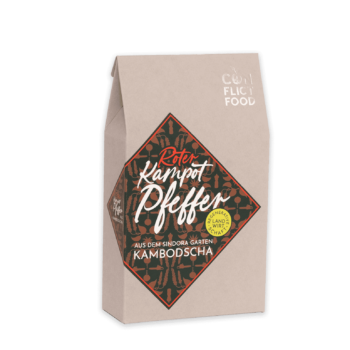

Roter Kampot Pfeffer Päckchen 33g

€ 14,50€ 439,39 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 33g roter Kampot Pfeffer, ganz • Aus regenerativer Landwirtschaft • Floral- fruchtige Schärfe • Inklusive Journal "Voices of Cambodia"

-

Weißer Kampot Pfeffer Päckchen 33g

€ 14,50€ 439,39 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 33g weißer Kampot Pfeffer, ganz • Aus regenerativer Landwirtschaft • Klare und frische Schärfe • Inklusive Journal "Voices of Cambodia"

-

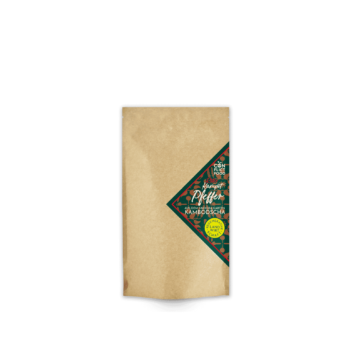

Schwarzer Kampot Pfeffer Vorratsbeutel 55g

€ 11,00€ 200,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 55g schwarzer Kampot Pfeffer, ganz • Aus regenerativer Landwirtschaft • Feine, warme Schärfe • Plastikfrei in Papier verpackt

-

Roter Kampot Pfeffer Vorratsbeutel 55g

€ 13,00€ 236,36 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 55g roter Kampot Pfeffer, ganz • Aus regenerativer Landwirtschaft • Floral- fruchtige Schärfe • Plastikfrei in Papier verpackt

-

Weisser Kampot Pfeffer Vorratsbeutel 55g

€ 13,00€ 236,36 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 55g weißer Kampot Pfeffer, ganz • Aus regenerativer Landwirtschaft • Klare und frische Schärfe • Plastikfrei in Papier verpackt

-

Pfeffermühle “Upcycle”

€ 39,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Premium Gourmet Pfeffermühle • Mühle aus upgecycelten, wiederverwerteten Holzstücken • Pflanzlicher Bio-Farblack matt-schwarz oder Buche natur • Hergestellt von Peugeot in Frankreich • Mahlgrad manuell einstellbar

Durch den Anbau in einer Mischkultur entstehen einzigartige Aromen. Die Gründerinnen des Sindora Garten, Keo und Malika, haben sich der regenerativen Landwirtschaft verpflichtet. Sie achten auf eine besonders sorgfältige Bodendüngung, nachhaltige Ernte und schonende Weiterverarbeitung ihres Pfeffers. Die sowieso schon strengen Anforderungen an Kampot Pfeffer werden dabei noch übertroffen, es entsteht ein unverwechselbarer Geschmack.

Schwarzer Kampot Pfeffer, roter Kampot Pfeffer oder weißer Kampot Pfeffer: Alle drei Sorten überzeugen mit einer wuchtigen Welle an ätherischen Ölen. Man schmeckt Thymian- und Minzaromen. Dazu kommt beim roten Pfeffer eine fruchtige Note, beim Weißen eine besonders frische und klare Schärfe mit einem Hauch Zitrus. Der Klassiker – der schwarze Pfeffer – besticht mit seiner feinen und warmen Schärfe und einem runden Geschmackserlebnis.

Keo leitet das Aufforstungsprojekt Sindora Garten gemeinsam mit ihrer Schwester Malika und ihrem Mann Stephane. Ihre Vision ist es, ausgelaugten Boden in Kambodscha durch Aufforstung und regenerative Landwirtschaft in ein gesundes Ökosystem zu verwandeln. Der Kampot Pfeffer von Conflictfood ist das Herzstück dieser grünen Oase.

Wir treffen Keo zum Interview:

Was macht Kampot Pfeffer aus Deinem Sindora Garten so besonders?

Unser Pfeffer stammt aus regenerativer Landwirtschaft. Im Sindora Garten wird Boden, Luft und Wasser nicht einfach verbraucht und verschwendet. Durch konsequente Aufforstung und besondere landwirtschaftliche Praktiken kann sich die Natur erholen. Das ermöglicht vitamin- und mineralstoffreiche Ernten und eine höhere Qualität der Produkte.

Warum ist dir regenerative Landwirtschaft in Kambodscha so wichtig?

Als ich ein junges Mädchen war, war meine Heimat Kambodscha ein riesiger Regenwald. Davon ist heute nur noch ein Zehntel erhalten. Im Sindora Garten forsten wir unentwegt auf – tausende Bäume, hunderte Arten. Auch wenn es Jahrhunderte brauchen wird, bis unsere Wälder wieder die Qualität eines Regenwaldes haben werden – wir gehen Schritt für Schritt voran.

Erzähle uns von der aktuellen Kampot Pfeffer Ernte

Dieses Jahr hat die Ernte erst Anfang April begonnen – zwei Monate später als in den Vorjahren. Unsere Pfefferpflanzen trugen relativ viele Früchte und ihr Geschmack war großartig. Schon vor der Verarbeitung war klar, dass dieser Jahrgang ein besonders guter wird. Für Conflictfood ernten wir die frischen grünen Beeren, aber auch die reifen roten Beeren. Diese Verarbeiten wir dann zu schwarzem, rotem und weißem Kampot Pfeffer weiter.

Wie verarbeitet ihr die frischen Beeren?

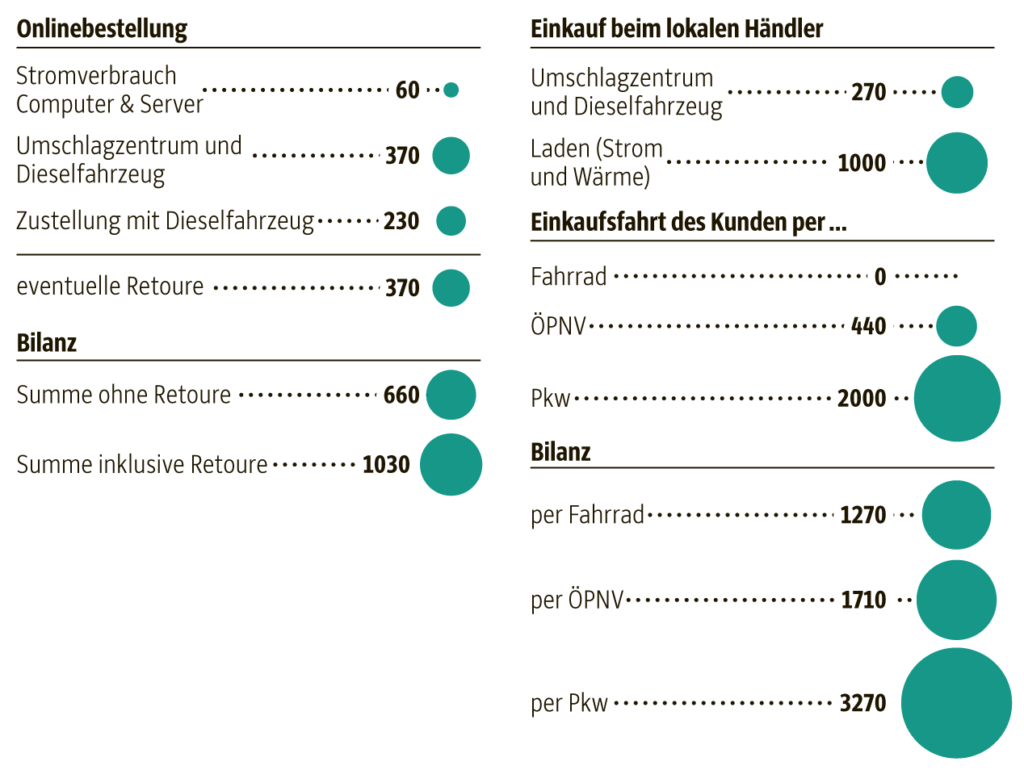

Schon bei der Ernte werden die Beeren nach Reifegrade sortiert. Je nach gewünschter Sorte wird dann jede kleine Beere verarbeitet. Um beispielsweise weißen Kampot Pfeffer zu erhalten, legen wir die prallen, roten Beeren in ein Wasserbad und lösen dann das Fruchtfleisch vom Kern. Dazu bedarf es viel Geschick in den Fingern! Danach trocknen die Beeren in der Sonne. Wenn der Pfeffer fertig verarbeitet ist, verpacken wir ihn in Vakuumtüten und verladen ihn aufs Schiff.

Wie geht es weiter im Sindora Garten?

Einer der größten Neuerungen für mich ist, dass die akademische Welt beginnt, sich für unseren Ansatz zu interessieren. Ich begleite derzeit Studierende der IRD (Institut de Recherche pour le Développement, Frankreich) bei ihrer Masterarbeit. Gemeinsam analysieren wir die Auswirkungen unserer Wiederaufforstung. Es gab einige Jahre, in denen ich erfolglos nach einer wissenschaftlichen Unterstützung suchte. Nun können wir empirisch und wissenschaftlich untermauern, dass unsere landwirtschaftlichen Praktiken Bodenbeschaffenheit, Natur und Lebensqualität positiv verändern.

Als nächsten Schritt werden wir auch Studierende der ITC (Phnom Penh Universität, Kambodscha) in das Projekt miteinbeziehen. Sie sollen die 200 Baumarten in unserem Wald analysieren und kartografieren,

mit ihrem lateinischen Namen, den Khmer-Namen, ein Bild der Blätter, der Frucht, der Rinde usw. an. Dies wird Schritt für Schritt vervollständigt.

Gibt es noch etwas, dass Du den Conflictfood Kund*innen mitgeben möchtest?

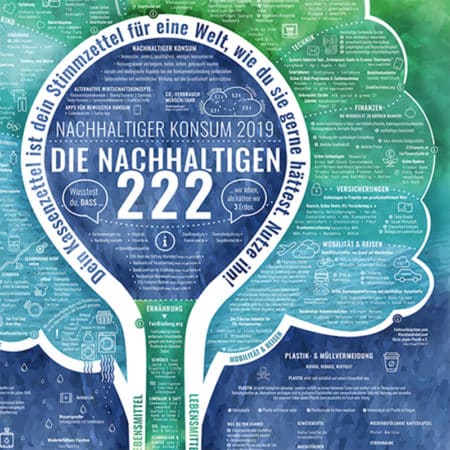

Wir sind alle Teil desselben Kreislaufes! Nicht nur die Landwirtschaft – auch die gesamte Wirtschaft muss regenerativ sein. Sie soll das Leben befördern und bestärken. Deshalb freut es mich ganz besonders, mit euch zusammenzuarbeiten. Danke!

Wir danken Dir, Keo!

-

Kampot Pfeffer Kollektion 3 Sorten

€ 36,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 3x 33g Kampot Pfeffer, schwarz, rot und weiß • Aus regenerativer Landwirtschaft • Inklusive Rezeptkarten • Inklusive Journal “Voices of Cambodia” • In hochwertiger, handgefertigter Box

SHOP

-

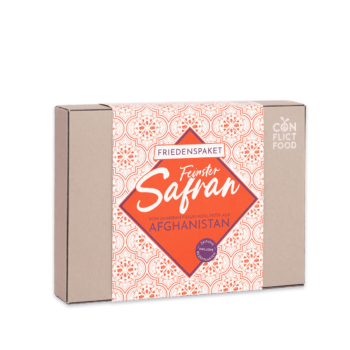

Safran Paket

€ 36,00 – € 79,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Echte Safranfäden • Premium Qualität (Kategorie 1 ISO 3632) • Zartherb-aromatisch duftend • Tiefrote, leuchtende Farbe • Rezeptkarten & Infokarten • Journal "Voices of Afghanistan" • In hochwertiger, handgefertigter Box -

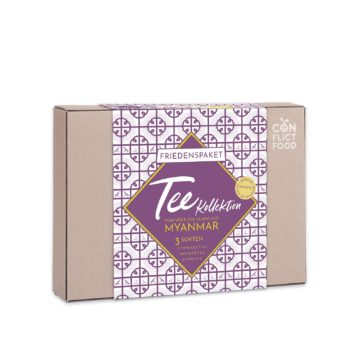

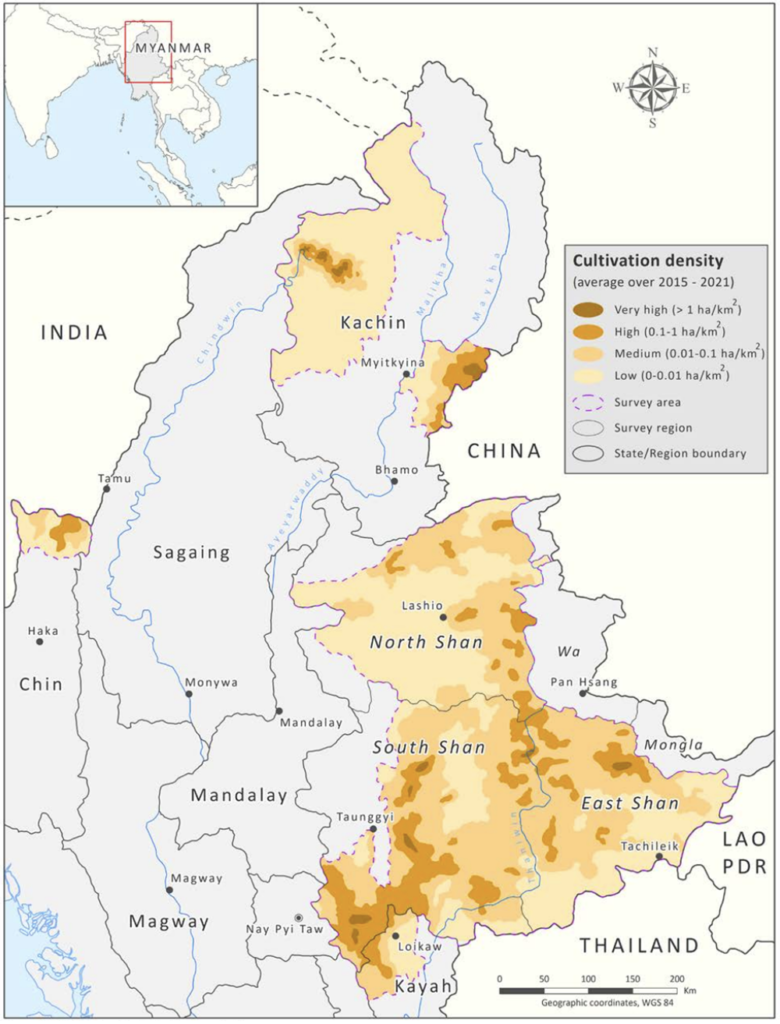

Tee-Kollektion 3 Sorten

€ 32,00€ 25,60Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 50g Schwarztee Golden Shan • 50g Grüntee Silver Shan • 75g Ingwer, lose, gewürfelt und getrocknet • aus kontrolliert biologischem Anbau • Inklusive Journal “Voices of Myanmar” • Inklusive zwei Infokarten

-

Kampot Pfeffer Kollektion 3 Sorten

€ 36,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 3x 33g Kampot Pfeffer, schwarz, rot und weiß • Aus regenerativer Landwirtschaft • Inklusive Rezeptkarten • Inklusive Journal “Voices of Cambodia” • In hochwertiger, handgefertigter Box

-

KOMBI: Burma’s Best

€ 55,30€ 44,20Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Grüntee "Silver Shan" Päckchen 100g • Schwarztee "Golden Shan" Päckchen 100g • Schwarztee "Red Amber" Päckchen 80g • Ingwer Päckchen 100g

-

KOMBI: Bunte Mischung

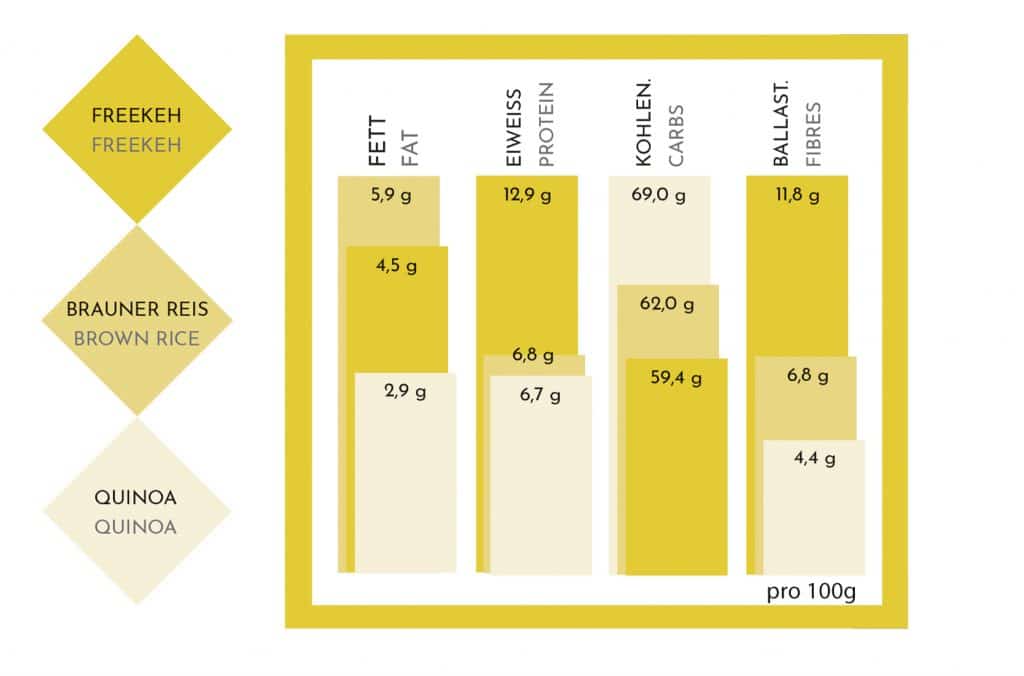

€ 96,50€ 86,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Safran Päckchen 1g • Grüntee "Silver Shan" Päckchen 100g • Schwarztee "Golden Shan" Päckchen 100g • Ingwer Päckchen 100g • Freekeh Pächchen 250g • Schwarzer Kampot Pfeffer Päckchen 33g • Kräutertee Ivan Chai 50g

![Poster-Vollbild4[1] Poster-Vollbild4[1]](https://media.conflictfood.com/2020/11/Poster-Vollbild41.png)