URALTE HEILKUNST – SAFRAN UND AYURVEDA

- Vom 8. Januar 2020

"Wissen vom Leben"

Ayurveda ist eine traditionelle indische Heilkunst und gilt als das älteste, konstant praktizierte Medizinsystem der Welt.

Übersetzt heißt Ayurveda so viel wie „Wissen vom Leben“, und der Name ist Programm: Das Wissen um die drei Lebensenergien – oder Doshas – ist die Basis der ayurvedischen Medizin und maßgeblich für die Herstellung des physischen und seelischen Gleichgewichts. Wie das genau funktioniert erfährst du in unserem Artikel über Tee und Ayurveda. Jedoch spielt nicht nur Tee eine wichtige Rolle in der ayurvedischen Heilkunst, sondern auch Safran.

Safran und Ayurveda

Safran kennst du sicherlich vor allem als teuerstes Gewürz der Welt. Darüber hinaus ist Safran allerdings ein wahres Wundermittel und eine wichtige Zutat in der ayurvedischen Küche. Ihm werden zahlreiche positive Eigenschaften zugesprochen. Er soll den Blutfluss beschleunigen, vitalisieren und die Verdauung stärken. „Agni“, das Verdauungsfeuer, ist ein wichtiges Element in der ayurvedischen Lehre, denn Unregelmäßigkeiten im Magen-Darm-Trakt gelten als Ursache zahlreicher Probleme. Außerdem beruhigt und harmonisiert Safran die drei Doshas, wirkt entzündungshemmend und regulierend auf den Menstruationszyklus.

Safran hat nicht nur äußerlich die Farbe der Sonne – ihm wird auch Hitze erzeugende, euphorisierende und stimmungsaufhellende Wirkung nachgesagt. Daher eignen sich Safran-Rezepte vor allem für die dunkle und kalte Jahreszeit, denn auch der Eigenantrieb und die Bewegungslust werden dadurch gesteigert. Besonderer Beliebtheit erfreut sich das „rote Gold“ auch aufgrund seiner aphrodisierenden Wirkung: Safran kann die Libido steigern und wird auch bei Spermienmangel empfohlen. Eines solltest du allerdings unbedingt beachten: Eine zu hohe Dosierung von Safran kann gefährlich werden. Mehr als 5 Gramm solltest Du daher nicht auf einmal zu Dir nehmen. Halte dich bei der Verwendung von Safran daher immer an die im Rezept genannte Dosierung.

Mehr zum Thema gibt’s hier.

SHOP

-

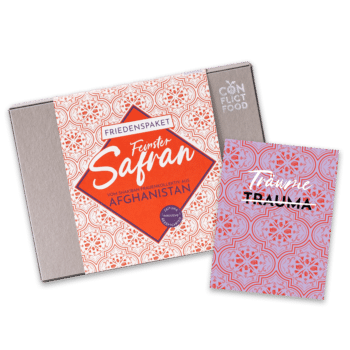

Safran Paket

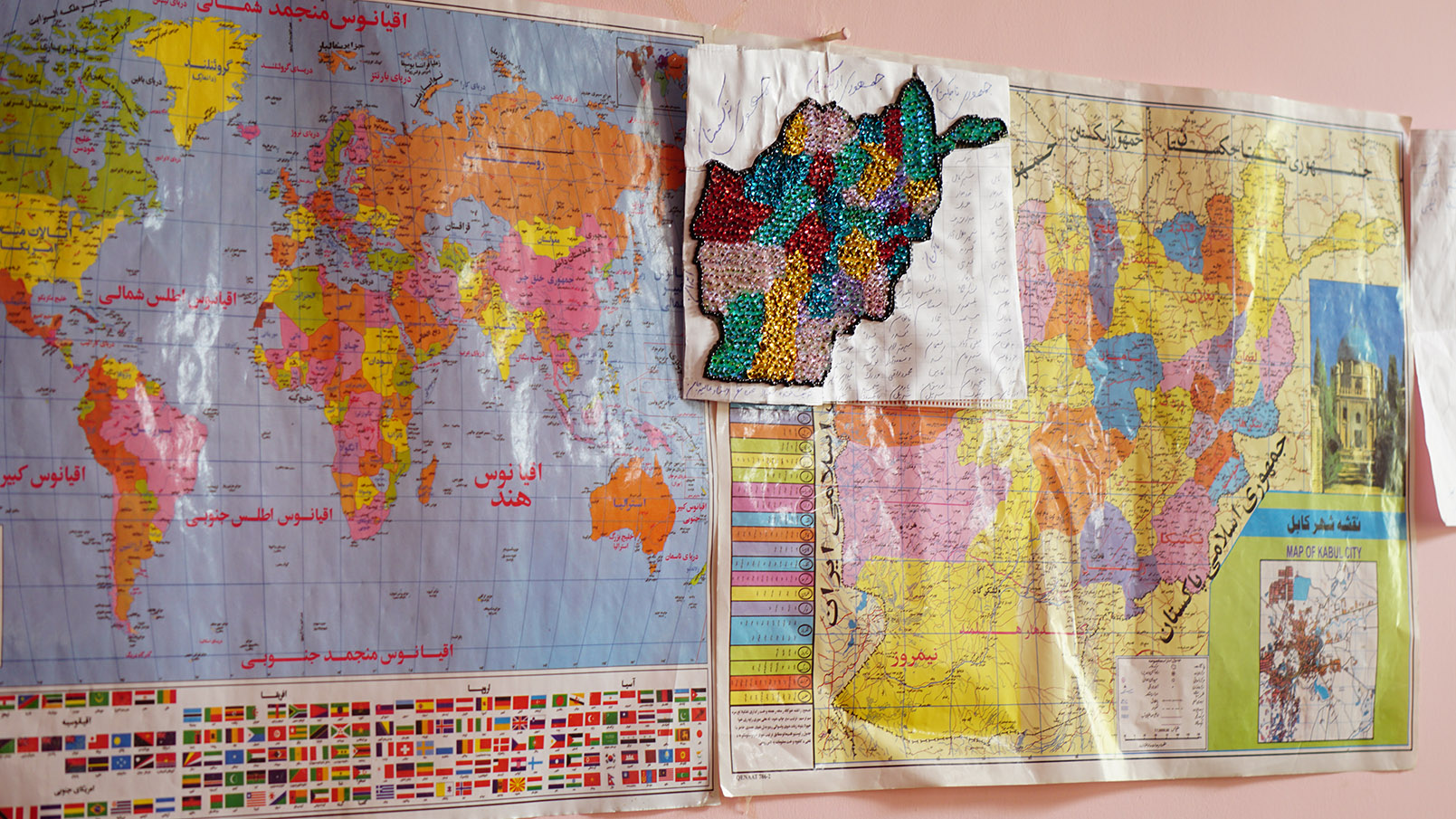

€ 36,00 – € 79,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Echte Safranfäden • Premium Qualität (Kategorie 1 ISO 3632) • Zartherb-aromatisch duftend • Tiefrote, leuchtende Farbe • Rezeptkarten & Infokarten • Journal "Voices of Afghanistan" • In hochwertiger, handgefertigter Box -

Safran Päckchen 1g

€ 19,50Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 1g feinste Safranfäden • Zartherb-aromatisch duftend • Tiefrote, leuchtende Farbe • Journal "Voices of Afghanistan"