Die Königin des Salzes: Flor de Sal aus Mosambik

- Vom 9. September 2024

Was ist Flor de Sal?

Flor de Sal, übersetzt “Blume des Salzes”, ist das edelste und reinste Meersalz, das es gibt. Es handelt sich um die oberste Schicht von Salzkristallen, die sich unter idealen Wetterbedingungen auf der Wasseroberfläche von Salzgärten bilden. Diese zarten Kristalle werden sorgfältig von Hand abgeschöpft, bevor sie auf den Grund sinken können. Ihr einzigartiger Geschmack und ihre feine Textur machen Flor de Sal zu einer begehrten Delikatesse in der gehobenen Küche weltweit.

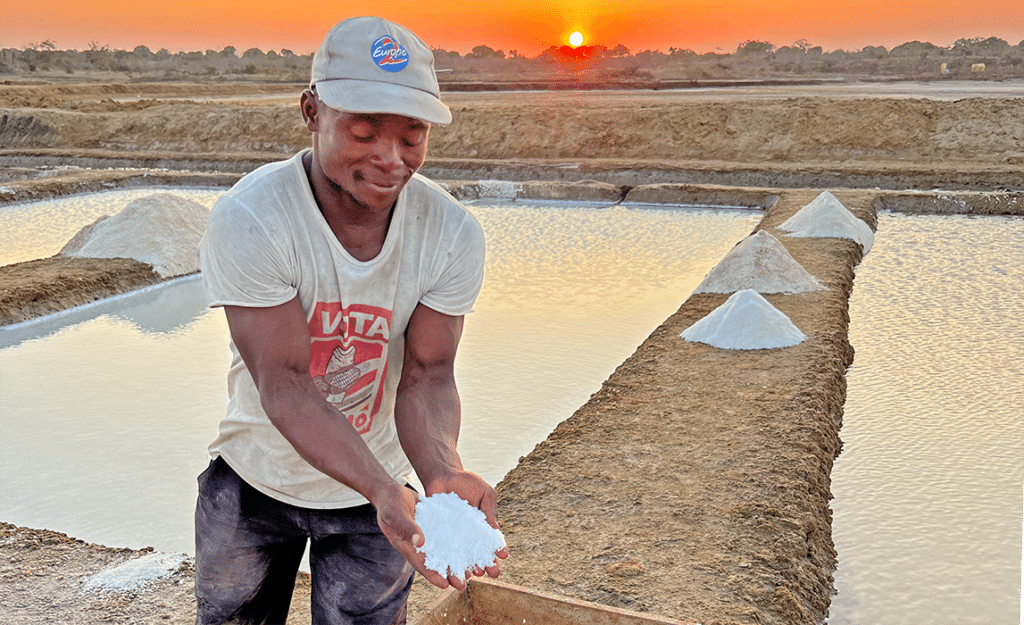

Die Herstellung von Flor de Sal in Mosambik

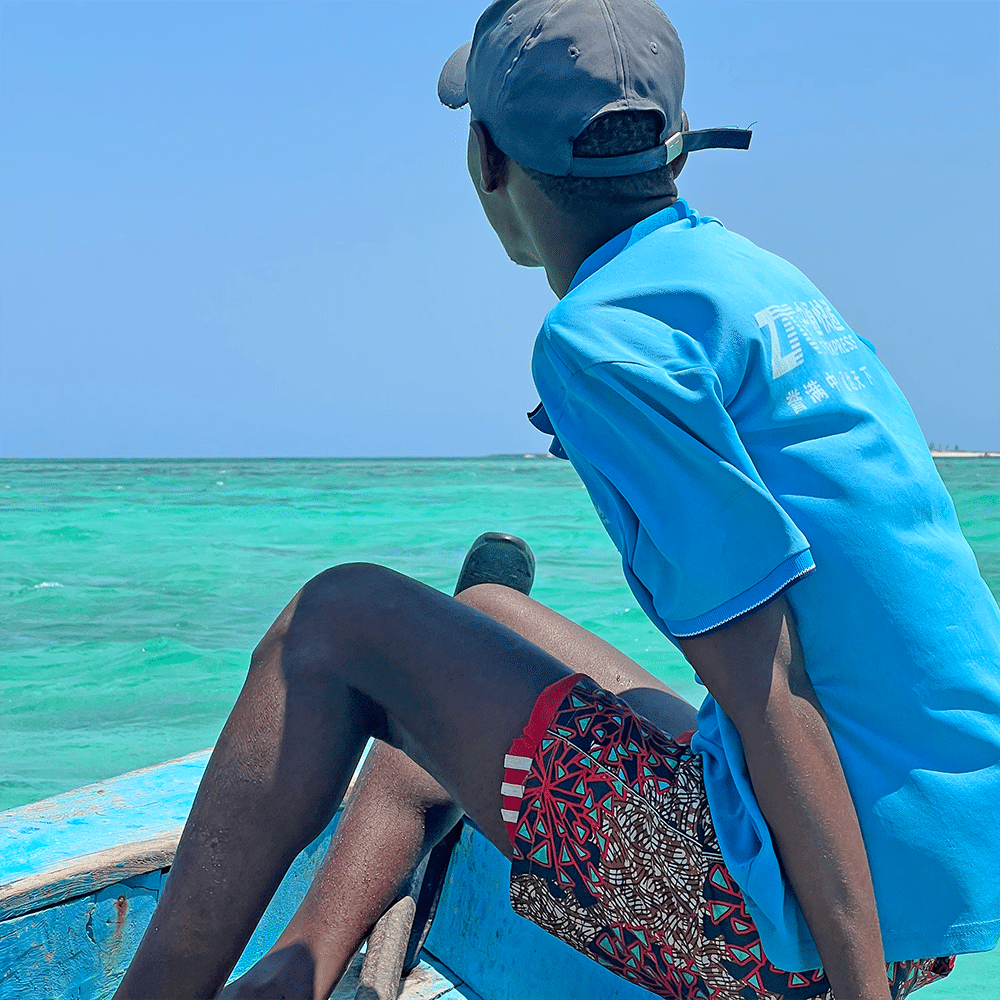

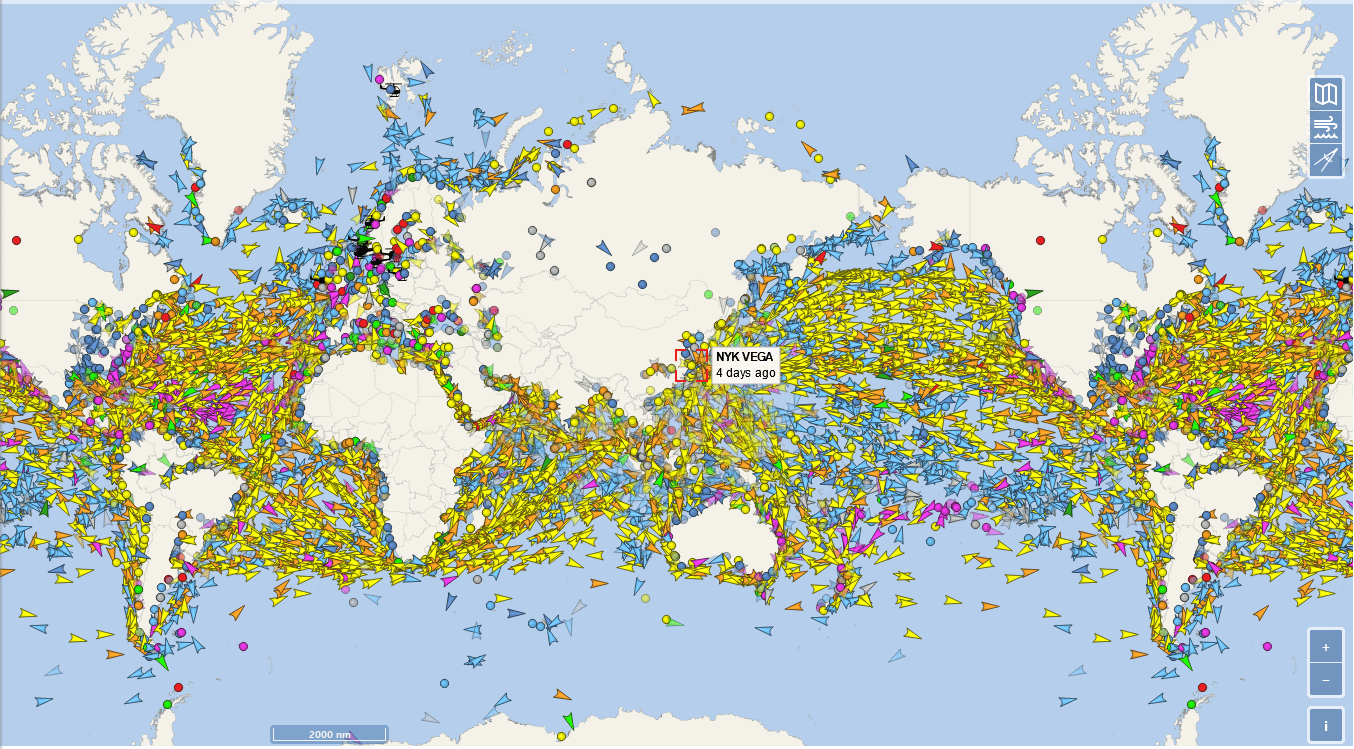

Das glasklare Türkis des Indischen Ozeans spielt eine unentbehrliche Rolle für das Land, nicht nur für das Fischerei- und Transportwesen. Auch die Produktion von Meersalz hat im Land eine besondere Bedeutung. Im strukturschwachen Norden haben sich 80 Salzbetriebe mit insgesamt rund 3.000 Salzbäuer*innen zu einer Kooperative zusammengeschlossen. Gemeinsam nutzen sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, um die Qualität ihres Flor de Sal zu perfektionieren und ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern.

Die Produktion beginnt in der Regenzeit, wenn die Salzbäuer*innen das klare, türkisfarbene Meerwasser in ein ausgeklügeltes System von Becken und Kanälen leiten. Über Monate hinweg verdunstet das Wasser langsam unter der heißen afrikanischen Sonne, während der Salzgehalt stetig ansteigt. Heiße Winde und trockene Hitze sind entscheidend für diesen Prozess. Nur bei optimalen Wetterbedingungen können die empfindlichen Salzkristalle an der Wasseroberfläche “erblühen”.

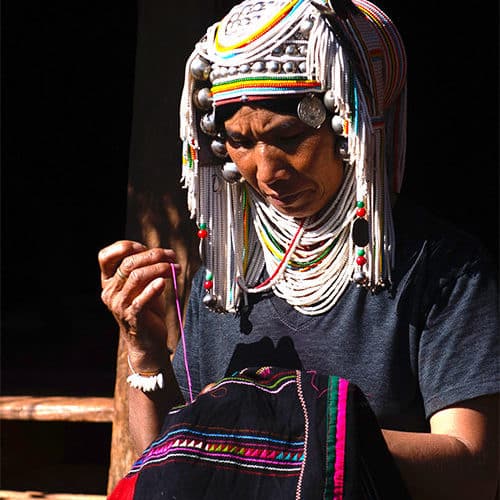

Sobald die Salzblumen erscheinen, werden sie vorsichtig mit traditionellen Methoden von Hand abgeschöpft. Anschließend trocknen sie unter der Sonne Mosambiks, wodurch sie ihre natürliche Feuchtigkeit und mineralische Zusammensetzung behalten. Dieser schonende und natürliche Herstellungsprozess verleiht dem Flor de Sal seinen unverwechselbaren Geschmack und seine hochwertige Qualität.

Unterschiede zu anderen Salzarten

Im Vergleich zu herkömmlichem Kochsalz oder einfachem Meersalz unterscheidet sich Flor de Sal in mehreren Aspekten:

Gewinnung

Kochsalz wird meist industriell aus unterirdischen Salzlagern gewonnen und oft chemisch gereinigt sowie mit Jod und Fluorid angereichert. Meersalz entsteht durch die vollständige Verdunstung von Meerwasser und ist grobkörniger und intensiver im Geschmack.

Textur und Geschmack

Flor de Sal hat feine, leicht feuchte Kristalle mit einer knusprigen Textur. Es schmeckt weicher und milder als gewöhnliches Salz und enthält eine Vielzahl von natürlichen Mineralien, die ihm einen komplexen und subtilen Geschmack verleihen.

Verwendung

Während Kochsalz und Meersalz zum Kochen verwendet werden, ist Flor de Sal ein Finishing-Salz. Es wird kurz vor dem Servieren über Speisen gestreut, um deren Geschmack zu verfeinern und ein besonderes Mundgefühl zu erzeugen.

Warum ist Flor de Sal das hochwertigste und kostbarste Salz?

Die Qualität von Flor de Sal resultiert aus seiner seltenen Entstehung und der sorgfältigen Handarbeit, die in seine Gewinnung fließt:

Limitierte Produktion

Flor de Sal kann nur unter idealen Wetterbedingungen und für eine begrenzte Zeit im Jahr geerntet werden. Dieser Umstand macht es zu einem seltenen und wertvollen Produkt.

Handarbeit

Jede Phase der Herstellung erfolgt manuell. Von der Pflege der Salzgärten bis zum vorsichtigen Abschöpfen der Salzblumen – die Hingabe und das handwerkliche Können der Salzbäuer*innen sind unverzichtbar.

Reinheit und Natürlichkeit

Durch die schonende Verarbeitung bleiben alle natürlichen Mineralien erhalten. Das Salz wird nicht weiterverarbeitet oder mit Zusatzstoffen angereichert, was seine Reinheit garantiert.

Geschmackserlebnis

Die einzigartige Kombination aus mildem Geschmack, knuspriger Textur und mineralischer Note hebt Flor de Sal von anderen Salzen ab und macht es zum Favoriten von Spitzenköch*innen weltweit.

Fairer und direkter Handel mit Conflictfood

Conflictfood handelt mit der Salz-Kooperative in Mosambik fair und direkt. Durch die direkte Zusammenarbeit können wir sicherstellen, dass die Produzent*innen faire Preise erhalten und ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden.

Der Handel mit der Kooperative ermöglicht es den Salzbäuer*innen, ihre Lebensgrundlage nachhaltig zu sichern, ihre Gemeinschaft zu stärken und einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft zu leisten. Gleichzeitig erhalten unsere Kund*innen ein Produkt von höchster Qualität, das mit Respekt vor Mensch und Natur hergestellt wurde.

Ein Genuss mit gutem Gewissen

Mit dem Kauf unseres Flor de Sals genießen Sie nicht nur ein exquisites Produkt, sondern unterstützen auch die nachhaltige Entwicklung in Mosambik. Sie tragen dazu bei, dass traditionelle Handwerkskunst bewahrt wird und die Menschen vor Ort eine gerechte Entlohnung für ihre Arbeit erhalten.

Entdecken Sie den unvergleichlichen Geschmack unseres Flor de Sals und verleihen Sie Ihren Gerichten das gewisse Etwas. Ob auf frischem Gemüse, gegrilltem Fisch oder sogar auf süßen Desserts – die feinen Salzkristalle veredeln jedes Gericht und bieten ein besonderes Genusserlebnis.

SHOP

-

Flor de Sal Vorratsbeutel 450g

€ 18,50€ 41,11 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen

- 450 Gramm Meersalzblumen

- Von Hand geschöpft

- Fair und direkt gehandelt

- verfeinert pikante Gerichte und süße Desserts

- Im Vorratsbeutel

-

Flor de Sal Päckchen 200g

€ 11,50€ 57,50 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen

- 200 Gramm Meersalzblumen

- Von Hand geschöpft

- Fair und direkt gehandelt

- verfeinert pikante Gerichte und süße Desserts

- Mit Journal “Voices of Mocambique”

![Poster-Vollbild4[1] Poster-Vollbild4[1]](https://media.conflictfood.com/2020/11/Poster-Vollbild41.png)