SAFRAN KAUFEN UND GUTES TUN

- Vom22. Dezember 2016

Ein Warmer Winter für die Kids von „Paiwand-e-noor“ in Kabul

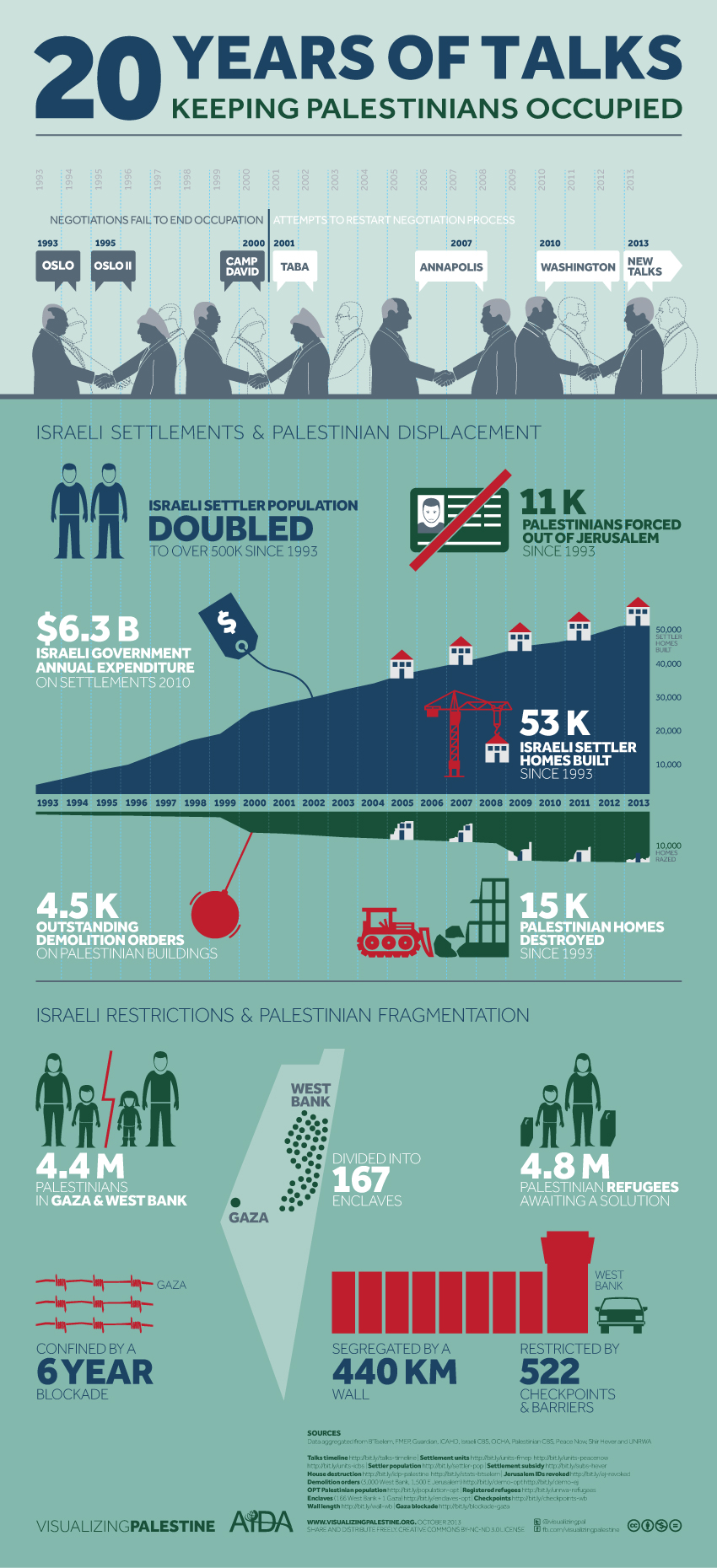

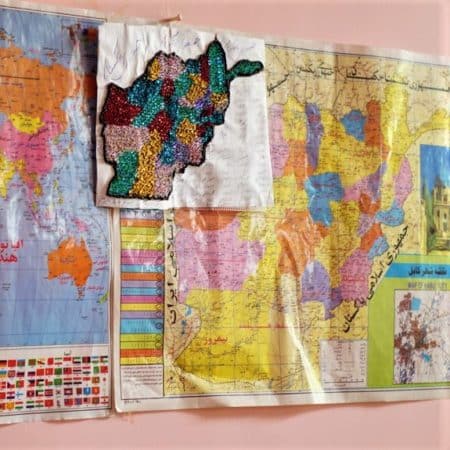

Mit dem Kauf jedes Conflictfood-Produktes förderst du nicht nur den direkten und fairen Handel sondern unterstützt auch ein Bildungsprojekt in den Partnerländern. Diese suchen wir sorgfältig aus und überzeugen uns persönlich vor Ort von den Standards. Jede unserer Reisen nach Afghanistan führt uns somit auch immer an den Stadtrand Kabuls zu „Paiwand-e-Noor”: Einem Kinderheim, Waisenhaus, Schule und Schutzraum zugleich, welches kriegsversehrten Kindern ein Zuhause bietet, sie zugleich fördert und fordert. Ungefähr 110 Mädchen und Jungen haben hier ihr Zuhause gefunden. Nicht umsonst trägt das Friedenshaus den Namen „Paiwand-e-Noor“ – auf Deutsch bedeutet das „Quelle des Lichts“ – es bietet Kindern einen Zufluchtsort jenseits der Schatten des Krieges.

Im Herbst 2016 durften wir den Spendenanteil aus den Verkäufen des Safrans zum ersten Mal an eine Bildungseinrichtung in Afghanistan übergeben. Das war ein wunderschönes Gefühl zu wissen, dass das Geld direkt dahin geht, wo es am nötigsten gebraucht wird. Man stellt sich selbst öfter die Frage, ob eine Spende auch wirklich ankommt, sie etwas bewirkt oder ob sie in dunkle Kanäle versickert. Wir können mit ein wenig Stolz berichten: Ja, die Spende kommt an! Mit dem Geld wurde das Holz für diesen Winter sowie ein Warmwasserboiler für eines der Waschräume gekauft und angeschlossen. Denn auch wenn man es kaum glauben mag, die Wintertemperaturen in Kabul erreichen oft Minusgrade. Ein afghanisches Sprichwort besagt: Möge Kabul ohne Gold sein, aber nicht ohne Schnee!

Eine kleine Überraschung und ein großes Dankeschön!

Eine kleine Überraschung wartete an diesem Tag auch noch auf die Kinder: Jedes der Kinder bekam den Abzug eines Fotos, das wir von ihm im Jahr zuvor aufgenommen haben. Schnell begann ein Vergleichen, tauschen und stolzes Herzeigen der Bilder, gemeinsam wurde gekichert und gelacht.

Im Namen der Mädchen und Jungs des Kinderheimes „Paiwand-e-Noor“ möchten wir uns bei jeder Käuferin und jedem Käufer von ganzem Herzen bedanken!

Du möchtest die Mädchen und Jungs in Kabul auch unterstützen? – Das kannst du mit dem Kauf jedes Produktes im Conflictfood Online Shop tun!