Dumpingpreise versus Fairer Handel

- Vom24. August 2023

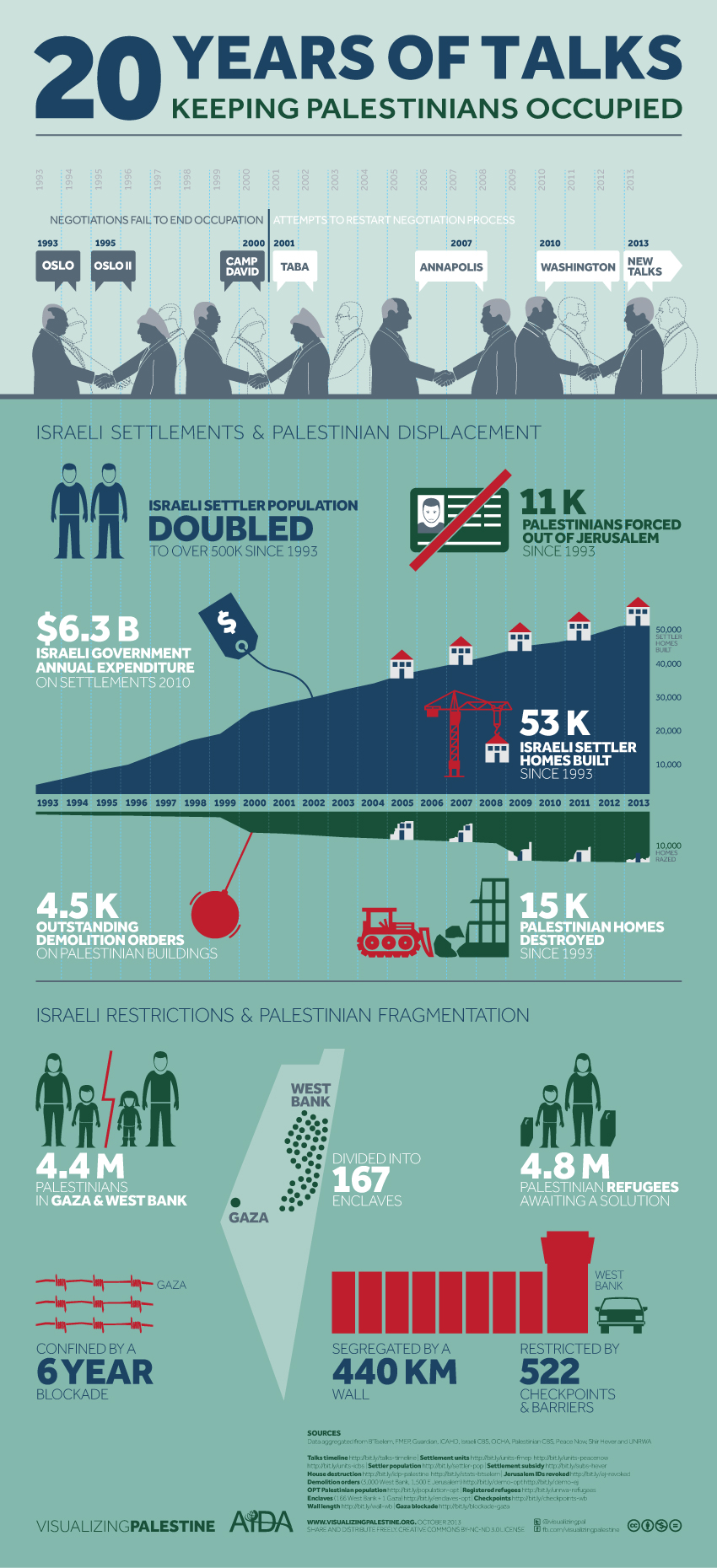

Jeder Mensch sollte in der Lage sein ein gutes Leben von seinem erarbeiteten Lohn zu führen. Tatsache ist jedoch, dass die Löhne besonders für Erzeuger*innen im Globalen Süden häufig nicht einmal mehr die Produktionskosten decken. Dazu kommen schlechte Arbeitsbedingungen bis hin zu Menschenrechtsverletzungen, die das Leben der Arbeiter*innen erschwert. Konkret kann das den freien Fall unter die Grenze des Existenzminimums und schwere gesundheitliche Schäden bedeuten.

Dennoch fahren globale Unternehmen exorbitante Gewinne ein. Allein durch ihre Position am Verhandlungstisch haben sie die Möglichkeit die Preise festzulegen. Bäuerinnen und Bauern haben häufig keine andere Wahl als ihr Agrarprodukt unter dem Wert zu verkaufen. Mit derartigen Dumpingpreisen wird der Ruf nach Gerechtigkeit in der gesamten Lieferkette immer noch ignoriert.

-

Safran Paket

€ 36,00 – € 79,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Echte Safranfäden • Premium Qualität (Kategorie 1 ISO 3632) • Zartherb-aromatisch duftend • Tiefrote, leuchtende Farbe • Rezeptkarten & Infokarten • Journal "Voices of Afghanistan" • In hochwertiger, handgefertigter Box -

Tee-Kollektion 3 Sorten

€ 32,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 50g Schwarztee Golden Shan • 50g Grüntee Silver Shan • 75g Ingwer, lose, gewürfelt und getrocknet • aus kontrolliert biologischem Anbau • Inklusive Journal “Voices of Myanmar” • Inklusive zwei Infokarten

-

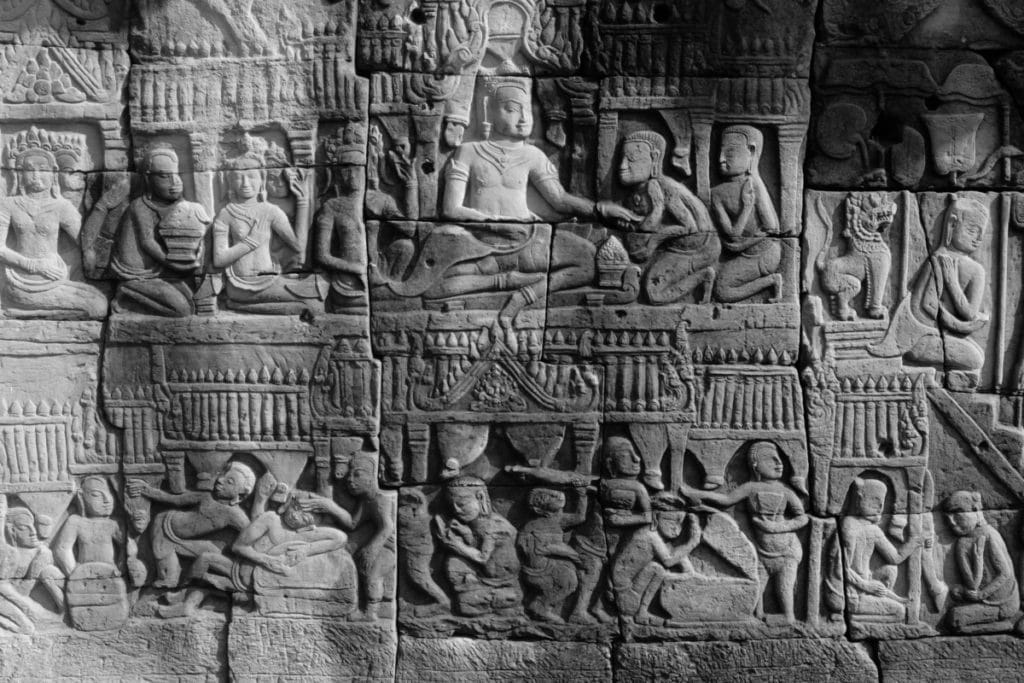

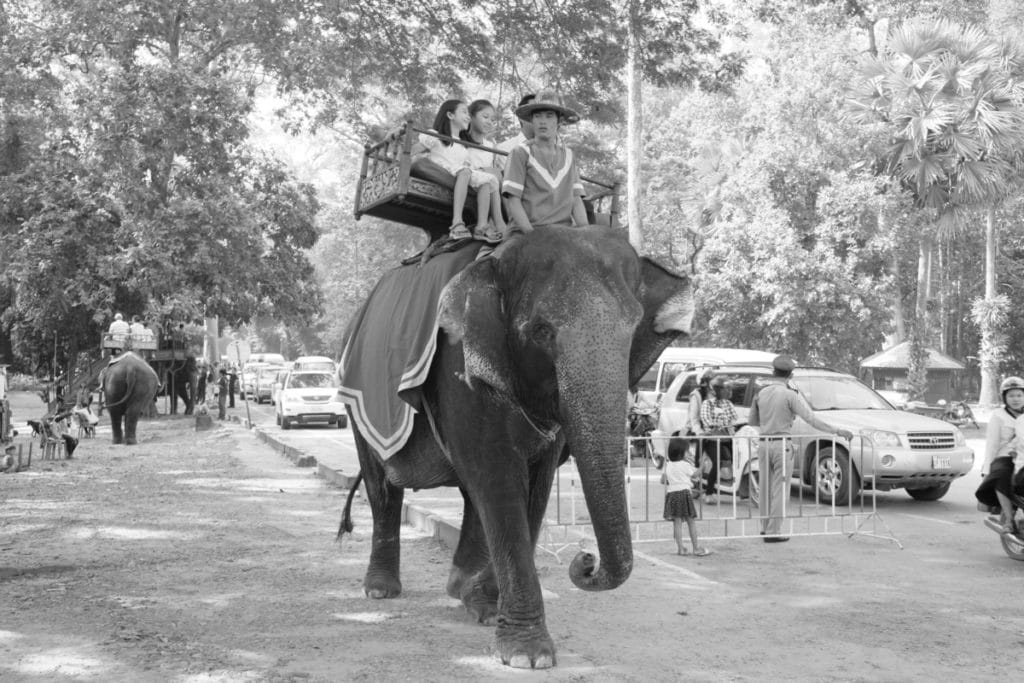

Kampot Pfeffer Kollektion 3 Sorten

€ 36,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 3x 33g Kampot Pfeffer, schwarz, rot und weiß • Aus regenerativer Landwirtschaft • Inklusive Rezeptkarten • Inklusive Journal “Voices of Cambodia” • In hochwertiger, handgefertigter Box

-

Safran Päckchen 1g

€ 19,50Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 1g feinste Safranfäden • Zartherb-aromatisch duftend • Tiefrote, leuchtende Farbe • Journal "Voices of Afghanistan"

-

Kräutertee “Ivan Chai” Päckchen 50g

€ 13,50€ 270,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 50g fermentierte Weidenröschenblätter, lose • Aus kontrolliert-biologischer Wildsammlung • Schmeckt leicht herb und duftet nach Honig • Inklusive Infokarte "Ivan Chai"

-

Ingwer Päckchen 100g

€ 13,00€ 130,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 100g Ingwer, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Geschnitten und getrocknet • Angenehm scharf mit leichter Zitrusnote • Inklusive Wissenskarte "Ingwer aus Myanmar"

-

Grüntee “Silver Shan” Päckchen 100g

€ 14,50€ 145,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 100g Grüntee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Fruchtig-frisches Aroma • Inklusive Journal "Voices of Myanmar"

-

Schwarztee “Golden Shan” Päckchen 100g

€ 14,50€ 145,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 100g Schwarztee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Mild-harmonisches Aroma • Inklusive Journal "Voices of Myanmar"

Seit einem halben Jahrhundert aktiv

Seit nunmehr 50 Jahren gibt es konstante und wichtige Gegenposition zu dieser Spirale aus Gier und Ausbeutung – die Weltladen Bewegung.

Anfang der 1970er Jahre begannen junge Menschen weltweit gegen die wachsende Ungerechtigkeit im Welthandel zu protestieren, mehr als 30.000 nahmen in Deutschland an sogenannten Hungermärschen teil. Die “Aktion Dritte Welt Handel” entstand und im Jahr 1973 eröffnete der erste “Dritte Welt Laden” in Stuttgart. Schnell wuchs die Bewegung an; heute engagieren sich deutschlandweit etwa 100.000 Menschen in über 900 Weltläden!

Von ihrem eigentlichen Ziel, sich selbst überflüssig zu machen, sind sie weit entfernt, denn der Bedarf nach mehr Gerechtigkeit weltweit scheint größer als je zuvor.

Gemeinsam für globale Gerechtigkeit

Um die Vision einer gerechten Wirtschaft umzusetzen, erwartet der Weltladen Dachverband von seinen Mitgliedern und Lieferanten heute die Umsetzung strenger Kriterien. Dazu gehört der faire Handel mit Handelspartnern, in dem der Austausch ohne Umwege und zu gerechten Preisen geschieht. Im Vordergrund stehen die Arbeitsbedingungen der Menschen, die sich der internationalen Konvention für Arbeit fügt und unter anderem Diskriminierung, Kinder- und Zwangsarbeit verbietet. Alle Arbeits- und Lieferprozesse müssen im Zuge eines kostenpflichtigen Prüfverfahrens offen dargelegt werden.

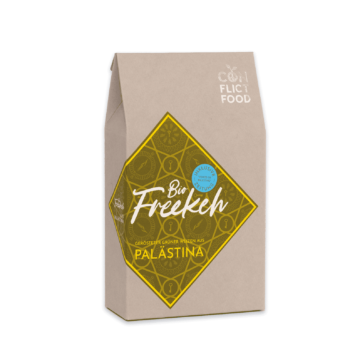

Ebenso wie für den Weltladen Dachverband stehen die Arbeitsbedingungen unserer Handelspartner*innen an erster Stelle für uns. Daher halten wir ununterbrochen Kontakt zu unserem Lieferant*innen und überprüfen die Situation vor Ort regelmäßig selbst. Durch diesen direkten Handel sind wir ebenso in der Lage für faire Löhne zu sorgen, denn wir legen diese nicht fest. Unsere Erzeuger*innen wissen selbst am besten, wie die Preise ihrer Produkte gestaltet werden sollte, um die Kosten und den Lohn zu decken. Sie bestimmen den Wert ihrer Produkte selbst! Um ein Bewusstsein für diesen fairen Handel zu schaffen, stehen wir auch für absolute Transparenz ein. Ein Beispiel: Auf jeder unserer Packungen findest du einen QR-Code, der dich punktgenau zum Ort des Anbaus führt sowie den Weg und die Hintergründe des Produkts für dich erlebbar macht.

Auch wir haben uns der aufwendigen, mehrmonatigen Prüfung beim Weltladen Dachverband gestellt und erfolgreich abgeschlossen: Conflictfood ist als anerkannter Lieferant der deutschen Weltläden! Wir sind mächtig stolz, Teil dieser starken Bewegung zu sein! Vielleicht gibt es das eine oder andere Friedenspäckchen auch im Weltladen in deiner Stadt. Schau mal nach!

INTERVIEW

Weltladen Dachverband mit Salem El-Mogaddedi und Gernot Würtenberger / Conflictfood

Weltladen:

Was sind eure Erfahrungen mit Preis- und Kostendruck? Wie gelingt es euch trotzdem fair zu handeln?

Salem El-Mogaddedi:

Der Preisdruck ist für uns und unsere Partner*innen immer spürbar. Er ist allgegenwärtig. Aber wir lassen uns davon nicht beeindrucken, denn wir üben keinen Druck auf unsere Handelspartner*innen aus. Sie legen den Preis für ihre Erzeugnisse selbst fest und sind in der Lage eine Kalkulation aufzustellen, die sie für fair halten und mit der sie ihre Kosten und ihren Lebensunterhalt decken können. Wir bieten unseren Handelspartner*innen die Sicherheit, die Ware zu Preisen abzunehmen, die an anderer Stelle nicht konkurrenzfähig wären. Das machen wir nicht aus Wohltätigkeit, denn wir sind uns sicher, die Qualität der Ware, und die Arbeit, die in ihr steckt, ist es wert. Daher wollen wir auch nicht, dass unsere Produkte aus Mitleid gekauft werden, sondern für die hohe Qualität (und die Solidarität), die sie bieten.

Weltladen:

Was ist deine Einschätzung: Warum gibt es überhaupt Preise unterhalb der Produktionskosten? Was sind die Erfahrungen eurer Handelspartner damit?

Gernot Würtenberger:

Wie schon erwähnt ist der Preisdruck immer da. Aufgrund der großen Konkurrenz auf dem Markt muss jedes Unternehmen knallhart kalkulieren, wodurch versucht wird sich gegenseitig im Preis zu unterbieten. Vor allem in Krisenzeiten, in denen wir alle Unterstützung brauchen, geht der Griff in das Supermarktregal letztlich zum günstigeren Angebot. Damit der Verkaufspreis so günstig sein kann, und auch für den Verkäufer ein Gewinn abfällt, müssen die Einkaufspreise noch niedriger ausfallen. Trotz dieser knappen Kalkulation versuchen große Lebensmittelkonzerne, wie Nestlé, Coca Cola und Co., ihre Gewinnmarge zu maximieren und ignorieren, dass viele Erzeuger*innen durch ihre Gier unter das Existenzminimum fallen. Der Wohlstand großer Lebensmittelkonzern – und damit unsere günstigen Preise – sind nicht verdient, sondern der Existenz anderer entrissen.

Weltladen:

Wie laufen Preisverhandlungen innerhalb eurer Handelspartnerschaften ab? Wie entstehen Preise bei euch?

Salem El-Mogaddedi :

Jede Partnerschaft ist individuell, jedes gehandelte Produkt hat andere Regeln.

Zwei Beispiele: Wenn uns Frau BuSaw aus Shan State/ Myanmar ihre jährliche Kaffeeernte verkauft, kennt sie den Wert ihrer Ware. Sie ist Unternehmerin, orientiert sich am Preis für fairen Specialty Coffee. Sie kalkuliert einen Mehrpreis ein, der ihrem Team in dieser umkämpften Region Sicherheit ermöglicht und plant Investitionen für die nächste Ernte mit ein. Von uns gibt es darauf einen Handschlag und wir zahlen diesen Preis.

Der Handel mit dem Frauenkollektiv in Afghanistan ist etwas komplexer. Die Gemeinschaft besteht aus vielen Familien, manche ernten Safran im Vollerwerb, einige nebenbei. Schon früh im Jahr gehen wir in den Austausch und besprechen den jährlichen Bedarf. Nicht nur die politische Situation, auch Klima und Versorgungslage ändern sich in Afghanistan und sind extremen Schwankungen unterworfen. Seit letztem Jahr begleitet uns die Britische NGO Hand in Hand beim Aufbau von effizienteren und für die Frauen noch lukrativeren Arbeitsabläufen. Gleichzeitig stellen wir mit ihnen auf zertifiziert ökologischen Landbau. Bald gibt es also den ersten afghanischen Bio-Safran. Um den Frauen Planungssicherheit in diesen unruhigen Zeiten zu geben, zahlen wir den Preis für Bio-Safran schon seit einigen Jahren, das entspricht über ⅓ mehr als dem Handelspreis vor Ort. Diese Sicherheit und Regelmäßigkeit wird geschätzt und wird uns als hilfreich zurück kommuniziert.

Weltladen:

Welche Rolle spielen existenzsichernde Einkommen in euren Handelsbeziehungen und in eurer Preisbildung?

Gernot Würtenberger:

Wenn wir von Existenzsicherung, sprechen wir von der Erhaltung des physischen und soziokulturellen Existenzminimums. Das Leben sollte aber mehr sein. Existenzsichernde Einkommen sind in unseren Handelsbeziehungen also das Minimum. Unser Ziel ist die wirtschaftliche Unabhängigkeit unserer Handelspartner. Nur so sind sie in der Lage selbstbestimmt ihr Leben zu führen und die Gesellschaft und das Land mitzugestalten. Besonders marginalisierte Minderheiten sind darauf angewiesen, um ihre Kultur zu erhalten und zukunftsfähige Perspektiven nach ihren eigenen Vorstellungen zu schaffen.

Daher soll unser Handel auch ein Leben ermöglichen, in dem es mehr als nur ein Existenzminimum zu erfahren gibt. Alleine können wir das nicht schaffen, aber als ein Abnehmer von Vielen ist es möglich! Conflictfood ist zwar in der Regel der einzige Handelspartner in Europa, doch unsere Handelspartner:innen vertreiben ihre Waren bereits regional und überregional. Der Safran wird beispielsweise am lokalen Markt in Herat verkauft. Die gelben Enden der Safranfäden, die hier keine Verwendung haben, werden z.B. nach Indien für das Färben von Süßspeisen verkauft.

Weltladen:

Wie geht ihr – im Vergleich zum konventionellen Handel – mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie um? Welchen Unterschied macht dies für eure Handelspartner?

Salem El-Mogaddedi :

Wie der Rest der Welt wurden auch wir nicht durch die Corona-Pandemie verschont. Auch wir hatten mit den verschiedensten Problemen zu kämpfen. Die Corona-Pandemie richtete ein Brennglas auf die soziale Ungleichheit in in der Weltwirtschaft und verschärfte bestehende Probleme. Unsere Arbeit und Sozialunternehmertum generell ist also wichtiger denn je!

Hinzu kommen andere Krisen, die diesen Effekt verschärfen. Die erneute Machtübernahme der Taliban in Afghanistan und der andauernde Bürgerkrieg in Myanmar erschweren die Arbeit unserer Partner*innen vor Ort und drohen das Erreichte zu zerstören. Kleine Unternehmen wie wir haben keine Rücklagen gebildet und könne längere Durststrecken nicht so einfach durchtauchen wir große Strukturen das können. Der faire Warenankauf bleibt aber ein wichtiger Eckpfeiler unserer Strategie und trotz der aktuellen Herausforderungen werden wir in den nächsten Wochen neue Kooperationen mit Unternehmen in Südostasien und Ostafrika einfädeln. Es gibt also bald neue Köstlichkeiten im Conflictfood-Sortiment!

Weltladen:

Wie könnten sich eure Handelspartnerschaften in der Zukunft weiter entwickeln?

Gernot Würtenberger:

Wir werden unsere Transparenz ausbauen und versuchen andere Unternehmen zu inspirieren sich diesem Thema zu widmen. Wenn wir damit Erfolg haben helfen wir auch gerne bei der Kontaktsuche, denn unsere Handelsbeziehungen sind nie exklusiv – ganz im Gegenteil. Wir vermitteln Kontakte gerne an befreundete Unternehmen weiter, wenn wir wissen, dass die Handelspartner wachsen wollen. Eine gute Vernetzung zu anderen Sozialunternehmen ist eben besonders wichtig.

Wir werden auch unseren Wirkungskreis, ausgeglichen auf alle Partner*innen, weiter ausbauen um die Bedeutung unserer Arbeit mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen.

Hier geht’s zum Shop

-

Safran Paket

€ 36,00 – € 79,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Echte Safranfäden • Premium Qualität (Kategorie 1 ISO 3632) • Zartherb-aromatisch duftend • Tiefrote, leuchtende Farbe • Rezeptkarten & Infokarten • Journal "Voices of Afghanistan" • In hochwertiger, handgefertigter Box -

Tee-Kollektion 3 Sorten

€ 32,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 50g Schwarztee Golden Shan • 50g Grüntee Silver Shan • 75g Ingwer, lose, gewürfelt und getrocknet • aus kontrolliert biologischem Anbau • Inklusive Journal “Voices of Myanmar” • Inklusive zwei Infokarten

-

Kampot Pfeffer Kollektion 3 Sorten

€ 36,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 3x 33g Kampot Pfeffer, schwarz, rot und weiß • Aus regenerativer Landwirtschaft • Inklusive Rezeptkarten • Inklusive Journal “Voices of Cambodia” • In hochwertiger, handgefertigter Box

-

Safran Päckchen 1g

€ 19,50Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 1g feinste Safranfäden • Zartherb-aromatisch duftend • Tiefrote, leuchtende Farbe • Journal "Voices of Afghanistan"

-

Kräutertee “Ivan Chai” Päckchen 50g

€ 13,50€ 270,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 50g fermentierte Weidenröschenblätter, lose • Aus kontrolliert-biologischer Wildsammlung • Schmeckt leicht herb und duftet nach Honig • Inklusive Infokarte "Ivan Chai"

-

Ingwer Päckchen 100g

€ 13,00€ 130,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 100g Ingwer, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Geschnitten und getrocknet • Angenehm scharf mit leichter Zitrusnote • Inklusive Wissenskarte "Ingwer aus Myanmar"

-

Grüntee “Silver Shan” Päckchen 100g

€ 14,50€ 145,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 100g Grüntee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Fruchtig-frisches Aroma • Inklusive Journal "Voices of Myanmar"

-

Schwarztee “Golden Shan” Päckchen 100g

€ 14,50€ 145,00 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 100g Schwarztee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Mild-harmonisches Aroma • Inklusive Journal "Voices of Myanmar"