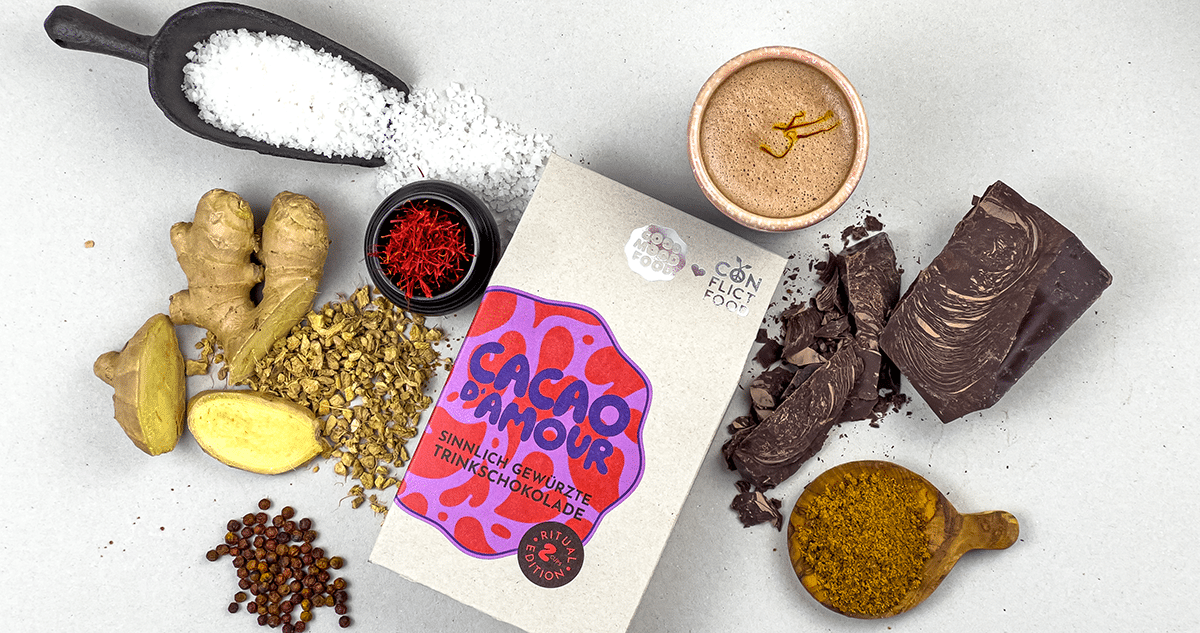

Die 6 besonderen Zutaten von Cacao D’Amour: Eine Reise durch die Aromen der Welt

- Vom19. November 2024

Sechs Zutaten, die Geschichten erzählen

Cacao D’Amour ist weit mehr als nur ein Kakao – es ist eine sinnliche Mischung aus erlesenen Zutaten, die aus drei Kontinenten stammen und dir nicht nur ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis bieten, sondern auch die Geschichten und Traditionen der Menschen hinter den Produkten erzählen. Jede dieser Zutaten trägt eine einzigartige Geschichte in sich – Geschichten von Hoffnung, Gemeinschaft und nachhaltigem Handel. Lass uns die sechs Zutaten im Detail entdecken.

-

KOMBI: Cacao-Club

€ 38,80€ 36,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Cacao D'Amour Päckchen Ritual Edition 50g • Cacao D'Amour Vorratsbeutel 200g -

KOMBI: Winter-Wärmer

€ 43,40€ 39,90Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Ivan Chai Päckchen 50g, bio • Cacao D'Amour Päckchen Ritual Edition 50g • Ingwer Päckchen, 100g, bio

1. Rohkakao aus Ecuador

Der Rohkakao aus Ecuador ist das Herzstück von Cacao D’Amour und bringt den wahren Geschmack von Kakao zur Geltung. In den Regionen Esmeraldas, Manabi und Los Rios pflegen kleine Kooperativen die traditionelle Anbaumethode, bei der der Kakao in Mischkultur wächst, was sowohl die Umwelt schont als auch die Biodiversität fördert. Der Kakao wird schonend fermentiert, wodurch er sein feines, komplexes Aroma entwickelt – schokoladig, fruchtig und leicht blumig. Für die Kleinbauern in Ecuador bedeutet der Anbau von Kakao nicht nur eine nachhaltige Einkommensquelle, sondern auch die Chance auf Weiterbildung und den Austausch von Wissen über biologischen Anbau. Der Kakao trägt somit zur Schaffung einer fairen und stabilen Lebensgrundlage bei, was ihn zu einer besonders wertvollen Zutat macht.

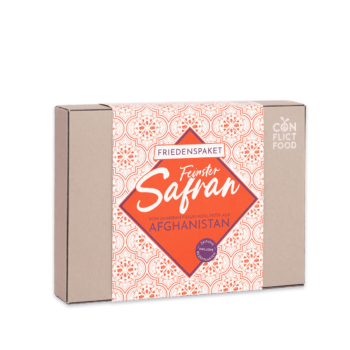

2. Safran aus Afghanistan

Safran, das „rote Gold“, kommt aus Afghanistan und wird von einem selbstverwalteten Frauenkollektiv angebaut, das einst von Schlafmohn- auf den Anbau von Safran umgestiegen ist. Jede Krokusblüte, aus der Safran gewonnen wird, muss von Hand gepflückt werden – für ein einziges Kilo Safran werden über 200.000 Blüten benötigt. Dieser arbeitsintensive Prozess spiegelt sich in dem einzigartigen Geschmack wider: Safran hat ein warmes, leicht erdiges Aroma, das an Vanille und frische Tabakblätter erinnert. Der Anbau von Safran fördert nicht nur die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen, sondern ermöglicht es ihnen auch, sich aus den Fängen des Opiumhandels zu befreien. Safran wirkt nicht nur aphrodisierend, sondern ist auch bekannt für seine entzündungshemmenden und stimmungsaufhellenden Eigenschaften.

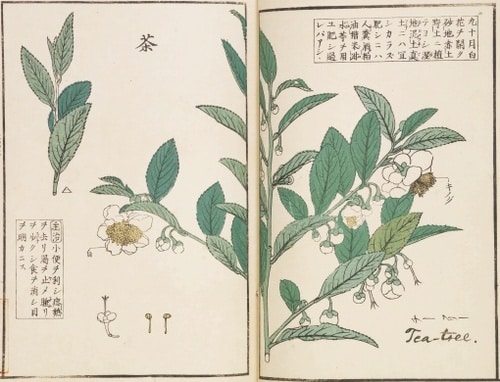

3. Ingwer aus Myanmar

Der Ingwer in Cacao D’Amour stammt aus den entlegenen Bergen des Nord-Shan in Myanmar, wo er in nachhaltiger Mischkultur zusammen mit Tee angebaut wird. Diese Methode stärkt nicht nur die Pflanzen, sondern sorgt auch für eine besonders aromatische Wurzel. Der Ingwer hat einen intensiven, süß-feurigen Geschmack, begleitet von einem erfrischenden Citrus-Aroma, das dem Kakao eine prickelnde Frische verleiht. Der direkte Handel mit den Ta’ang, einem indigenen Volk, schafft wirtschaftliche Stabilität in einer Region, die von Konflikten geprägt ist. Ingwer ist bekannt für seine wärmende Wirkung auf den Körper, fördert die Verdauung und stärkt das Immunsystem – ein echter Allrounder für Wohlbefinden und Gesundheit.

4. Kokosblütenzucker aus Indonesien

Der Kokosblütenzucker aus Indonesien wird aus dem Nektar der Kokospalmenblüten gewonnen, einer jahrhundertealten Tradition, die von Kleinbauern über Generationen weitergegeben wurde. Die Herstellung erfolgt in Handarbeit und wird oft über offenem Feuer getrocknet, wodurch der Zucker seine dunkle Farbe und seinen einzigartig karamelligen Geschmack erhält. Der Kokosblütenzucker enthält wertvolle Mikronährstoffe wie Kalium, Zink und Eisen und ist für seine positiven Auswirkungen auf die Darmflora bekannt, da er Inulin enthält. Diese nachhaltige Produktionsweise garantiert den Bauern einen fairen Preis, der deutlich über dem Weltmarktpreis liegt, und unterstützt gleichzeitig den ökologischen Anbau. Der Zucker verleiht dem Kakao eine natürliche Süße, die nicht nur den Geschmack rundet, sondern auch die Region wirtschaftlich stärkt.

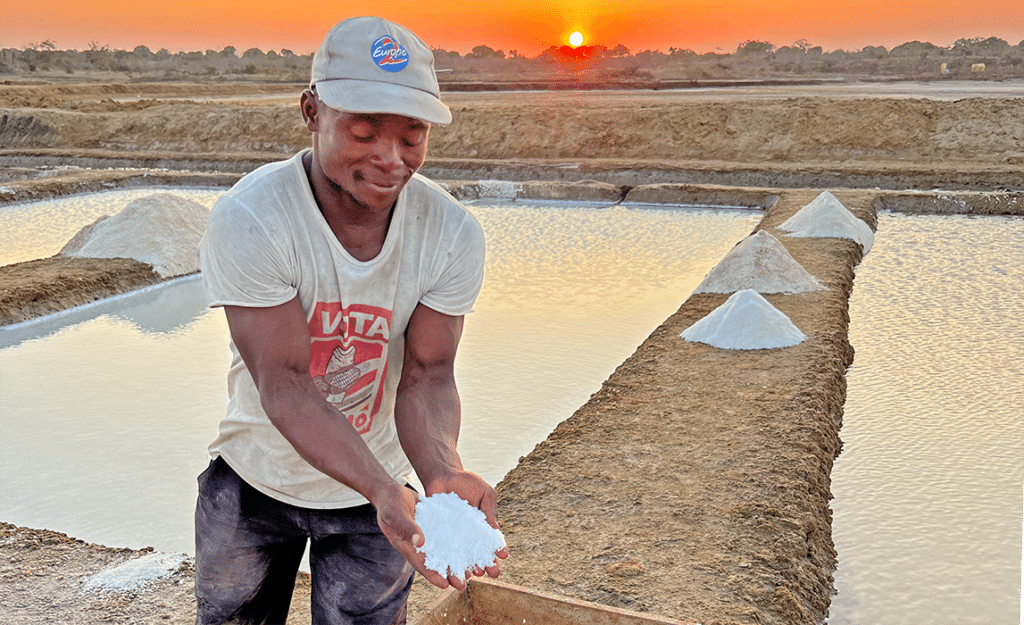

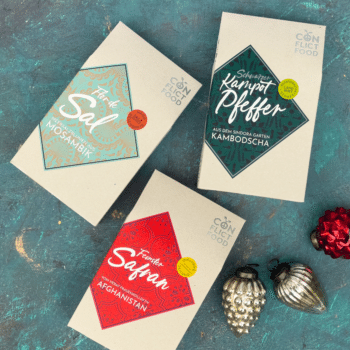

5. Flor de Sal aus Mosambik

Flor de Sal, die „Salzblume“, ist das edelste Meersalz, das in den Gewässern des Indischen Ozeans in Mosambik geerntet wird. Hier wird das klare Meerwasser in flache Becken geleitet, wo sich die zarten Kristalle unter der Sonne entwickeln und von den Salzbäuerinnen und -Bauern vorsichtig abgeschöpft werden. Der Geschmack von Flor de Sal ist mild und mineralisch, und die feinen Flocken schmelzen sofort auf der Zunge. Der direkte Handel mit den Salzproduzenten schafft eine nachhaltige Einkommensquelle und stärkt die lokale Wirtschaft. Flor de Sal ist nicht nur ein Genuss, sondern versorgt den Körper mit wichtigen Mineralien wie Kalium, Calcium und Magnesium, die für das Gleichgewicht der Körpersäfte und die Zellregeneration unerlässlich sind.

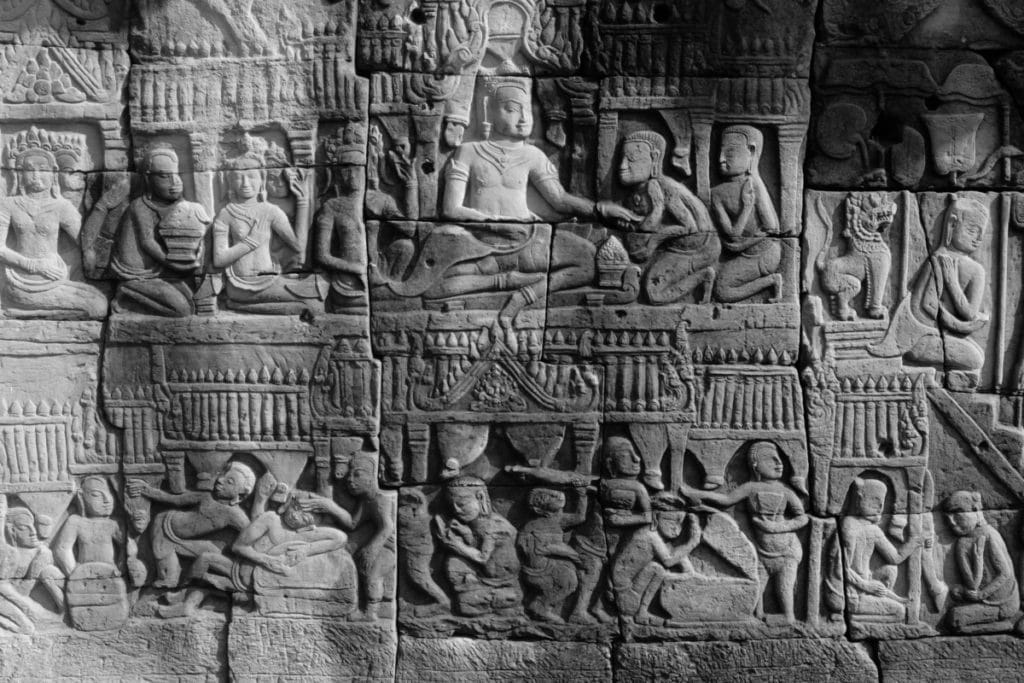

6. Kampot-Pfeffer aus Kambodscha

Kampot-Pfeffer aus Kambodscha ist bekannt für seine außergewöhnliche Qualität und den intensiven, komplexen Geschmack. Er wächst in den Überresten des Regenwaldes, der durch regenerative Landwirtschaft geschützt wird. Die Pfefferpflanzen werden in einem Aufforstungsprojekt integriert, das dazu beiträgt, den Waldboden zu regenerieren und die Artenvielfalt zu fördern. Der Kampot-Pfeffer hat eine feine, aber intensive Schärfe, begleitet von einem frischen, fast minzigen Duft, der den Kakao mit einer warmen, exotischen Note bereichert. Diese Pfeffersorte ist nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern stärkt auch das Immunsystem und bietet wertvolle Antioxidantien, die die Zellen vor Schäden schützen.

Ein Getränk mit Tiefgang:

Cacao D’Amour ist weit mehr als nur ein Kakao – es ist eine sinnliche Mischung aus erlesenen Zutaten, die aus drei Kontinenten stammen und dir nicht nur ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis bieten, sondern auch die Geschichten und Traditionen der Menschen hinter den Produkten erzählen. Jede dieser Zutaten trägt eine einzigartige Geschichte in sich – Geschichten von Hoffnung, Gemeinschaft und nachhaltigem Handel. Lass uns die sechs Zutaten im Detail entdecken.

Jede der sechs Zutaten in Cacao D’Amour trägt ihre eigene Geschichte und Bedeutung. Von den nachhaltigen Anbaumethoden bis hin zur Unterstützung lokaler Gemeinschaften – diese Zutaten machen den Kakao zu einem Genuss, der über den Gaumen hinausgeht. Es ist ein Produkt, das nicht nur durch seinen Geschmack verführt, sondern auch durch die positiven Auswirkungen, die es für die Menschen und die Umwelt mit sich bringt.

-

KOMBI: Winter-Wärmer

€ 43,40€ 39,90Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Ivan Chai Päckchen 50g, bio • Cacao D'Amour Päckchen Ritual Edition 50g • Ingwer Päckchen, 100g, bio -

KOMBI: Conflictfood-Collection

€ 97,70€ 89,90Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Safran Päckchen 1g • Schwarztee "Golden Shan" Päckchen 100g, bio • Flor de Sal Päckchen 200g • Freekeh Päckchen 250g • Schwarzer Kampot Pfeffer Päckchen 33g • Kräutertee Ivan Chai 50g, bio • Cacao D'Amour Päckchen Ritual Edition 50g -

KOMBI: Cacao-Club

€ 38,80€ 36,00Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • Cacao D'Amour Päckchen Ritual Edition 50g • Cacao D'Amour Vorratsbeutel 200g

![Poster-Vollbild4[1] Poster-Vollbild4[1]](https://media.conflictfood.com/2020/11/Poster-Vollbild41.png)