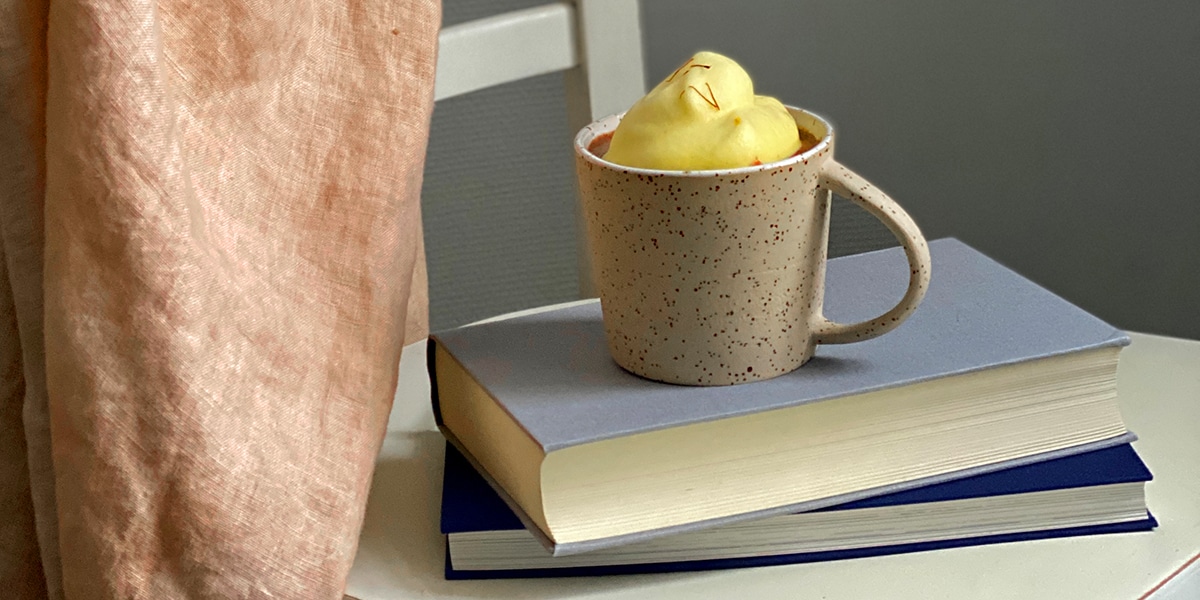

MÖHRENSUPPE MIT INGWER FÜR KALTE TAGE

- Vom10. November 2020

Die kalte Jahreszeit ist da und das heißt Suppenzeit. Wir haben für dich einen Klassiker, der im Handumdrehen zubereitet ist. Möhren Ingwer Suppe schmeckt nicht nur ausgezeichnet und wärmt von innen, sie ist auch ein optimaler Booster fürs Immunsystem. Möhren liefern zahlreiche Nährstoffe und die heilende Ingwerknolle stärkt die Abwehrkräfte. Obendrein geben unsere getrockneten Ingwerwürfel der Suppe eine angenehme Schärfe und Würze.

Zutaten für 5-6 Portionen

1 kg Möhren

4 gestrichene TL getrockneter Conflictfood Ingwer

1 Zwiebel

1 Zitrone

1 Liter Gemüsebrühe

150 ml Kokosmilch

20 g Butter

2 gestrichene TL Currypulver Salz

Pfeffer

Zeit: 30 Minuten

Anleitung

Schäle die Möhren und schneide sie in grobe Scheiben. Schneide anschließend die Zwiebeln klein und dünste sie gemeinsam mit den getrockneten Ingwerwürfeln für ein paar Minuten in Butter an, so dass der Ingwer sein volles Aroma entfalten kann. Gebe nun die Möhren und das Currypulver hinzu. Lösche nach ein paar Minuten die Zutaten mit der Gemüsebrühe und Kokosmilch ab und lasse alles für etwa 20 Minuten kochen. Wenn die Möhren weich gekocht sind, die Suppe pürieren und mit Salz, Pfeffer und einem Spritzer Zitrone abschmecken.

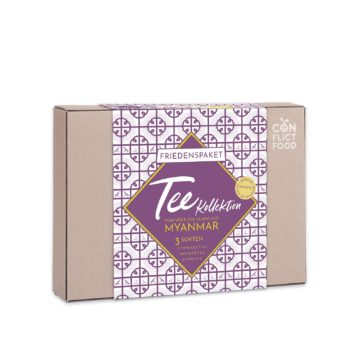

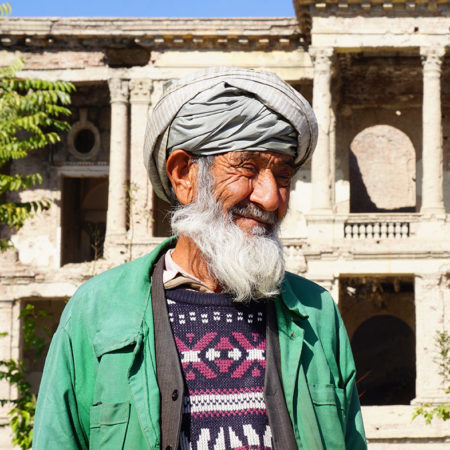

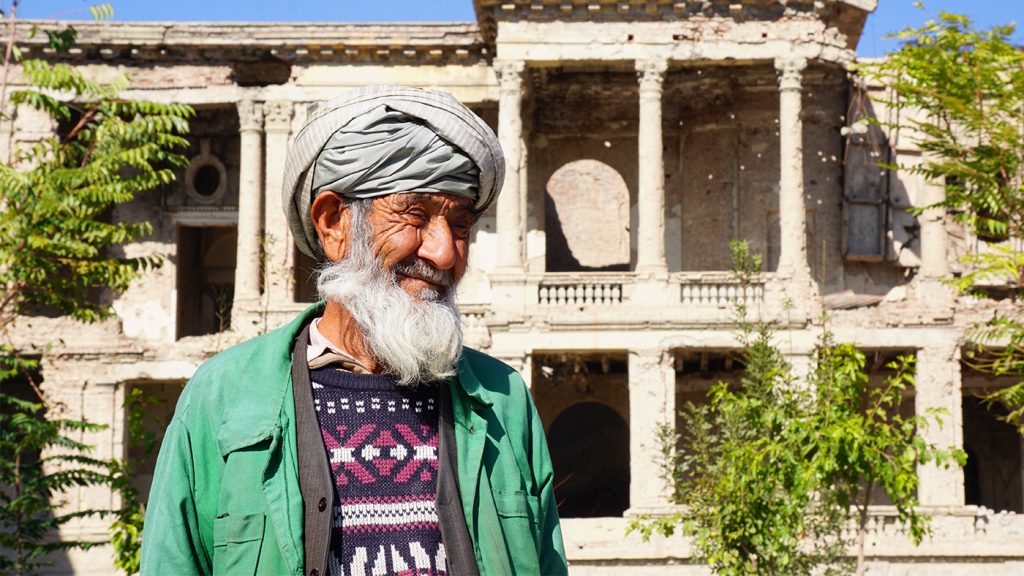

Wusstest du, dass du mit unserer Friedenspäckchen Ingwer eine virtuelle Reise nach Myanmar machen kannst? Erfahre mehr dazu hier.

SHOP

-

Golden Shan Vorratsbeutel 130g

€ 12,00€ 92,31 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 130g Schwarztee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Mild-harmonisches Aroma • Plastikfrei in Papier verpackt

-

Red Amber Vorratsbeutel 110g

€ 12,00€ 109,09 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 110g Schwarztee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Vollmundiges, blumiges Aroma • Plastikfrei in Papier verpackt

-

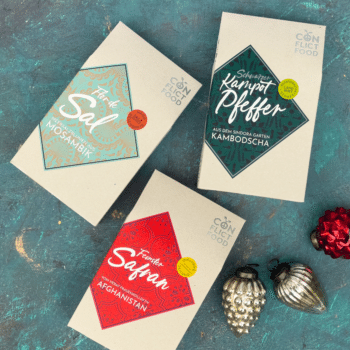

Ingwer Vorratsbeutel 130g

€ 11,80€ 90,77 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 130g Ingwer, lose • Geschnitten und getrocknet • Angenehm scharf mit leichter Zitrusnote • Plastikfrei in Papier verpackt