Tipps für deine Kaffeezubereitung

- Vom 2. Juni 2022

Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?

Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Mokka, Filterkaffee… Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Wusstest du, dass es schon bei der Zubereitung von purem Kaffee zig verschiedene Möglichkeiten gibt? Wahrscheinlich hast du für dich bereits eine Variante gefunden, die sich in deinem Alltag gut macht oder dir am besten schmeckt. Und dennoch enthält dieser Beitrag vielleicht noch den ein oder anderen Tipp, wie du deinen Kaffeegenuss noch perfektionieren könntest. Oder vielleicht hast du einfach Lust, deinen Alltag etwas abwechslungsreicher zu gestalten und würdest gern neue Kaffeezubereitungsarten kennenlernen. Wir haben für dich einige der gängigsten Varianten recherchiert und kurz zusammengefasst.

Allgemein gilt...

Lass die Bohnen am besten in ihrer Originalverpackung mit Aromaverschluss. Denn beim Umfüllen kommen sie in Kontakt mit Sauerstoff und oxidieren, dies mindert ihre Qualität und anschließend den Geschmack des Kaffees.

Unabhängig dessen, wie du deinen Kaffee schließlich zubereiten möchtest, empfehlen wir dir, die Bohnen frisch zu mahlen, denn als Pulver verliert er schneller an Aroma.

Die richtige Wassertemperatur ist ebenso entscheidend für den Geschmack. Zu heißes Wasser führt dazu, dass der Kaffee verbrennt, die Aromen zu schnell verfliegen und Bitterstoffe freigesetzt werden. Bei zu kaltem Wasser (kälter als 85 Grad) wiederum, schmeckt der Kaffee schnell sauer. Wir raten dir daher das aufgekochte Wasser wenige Minuten stehen zu lassen, bis es eine Temperatur zwischen 90 und 95 Grad erreicht.

Zubereitungsarten

- Handfilter

- Filterkaffeemaschine

- French Press

- Espressokocher

- Siebträger-Espressomaschine

- Mokka

- Cold Brew

1. Handfilter

Der Handfilter ist ein Klassiker unter den Zubereitungsarten und liegt wieder voll im Trend. Vorteil dieser manuellen Kaffeezubereitung ist, dass du nahezu alle Faktoren selbst beeinflussen und so dein optimales Geschmackserlebnis erzielen kannst. Für den Handfilter solltest du einen mittleren Mahlgrad wählen, damit sich die Aromastoffe gleichmäßig beim Aufbrühen aus dem Kaffeepulver herauslösen können. Für die Zubereitung mit dem Handfilter empfehlen wir 32 g Kaffeepulver auf 500 ml Wasser zu verwenden. Hast du den Papierfilter in den Handfilter eingesetzt, solltest du ihn erst kurz mit heißem Wasser durchspülen. Dadurch verschwindet der leichte Eigengeschmack des Papiers. Oder du benutzt gleich einen wiederverwendbaren Metallfilter. Du füllst nun das Kaffeepulver ein. Der Kniff beim Handfilter liegt schließlich im richtigen Aufgießen. Hierbei ist es ratsam, wenn du das Kaffeepulver zunächst mit etwas Wasser befeuchtest, bis es vollständig bedeckt ist, und dann eine halbe Minute wartest, sodass der Kaffee zu quellen beginnt. Anschließend kannst du das Wasser langsam und gleichmäßig in kreisenden Bewegungen hinzugeben. Ist der Filter mit Wasser gefüllt, gießt du das Wasser nur noch in dünnem Strahl in der Mitte dazu, um das Wasserniveau zu halten. Nach 3 bis 4 Minuten ist der Kaffee fertig. Braucht er mehr oder weniger Zeit, solltest du den Mahlgrad anpassen.

2. Filterkaffeemaschine

Auch wenn die klassische Filtermaschine teilweise in Verruf geraten ist und lange Zeit Kaffeevollautomaten als Nonplusultra galten, ist sie nun wieder auf dem Vormarsch. Die Filterkaffeemaschine funktioniert ähnlich wie der Handfilter, nur dass die Maschine das Aufbrühen für dich übernimmt. Für einen Liter Wasser empfehlen wir dir 65 g Kaffeepulver zu verwenden. Das entspricht zirka 5,5 bis 7 gehäufte Esslöffel. Für eine Tasse (200 ml) reichen bereits 12 g aus, was etwa 1 bis 1,5 gehäuften Esslöffeln entspricht. Auch für die Filtermaschine solltest du deinen Kaffee frisch mit mittlerer Einstellung mahlen. Lässt sich der Filterhalter deiner Kaffeemaschine entnehmen, kannst du nach dem Einsetzen des Papierfilters etwas warmes Wasser durch diesen laufen lassen, um Partikel und Papiergeschmack zu beseitigen. Fülle nun das Kaffeepulver hinein und schüttle den Filter ein wenig, damit der Kaffee möglichst eben aufliegt. Nun musst du nur noch die entsprechende Wassermenge in den Wassertank füllen und los geht’s.

3. French Press

Sehr beliebt ist auch die French Press. Sie ist einfach zu bedienen, schnell zu reinigen und braucht zudem keinen Papierfilter. Der Kaffee behält einen volleren Geschmack als bei einer Zubereitung mit Filter, da das Metallsieb der French Press die Fette und Öle des Kaffees nicht herausfiltert. Am besten eignet sich auch für diese Zubereitungsart ein mittlerer Mahlgrad, ein bisschen gröber als beim Handfilter. Wir empfehlen dir ebenfalls etwa 65 g Kaffeepulver auf einen Liter Wasser (5,5 bis 7 voll gehäufte Esslöffel) zu verwenden. Unser Tipp: spüle die Glaskanne mit heißem Wasser aus, um sie anzuwärmen und fülle erst dann das Kaffeepulver hinein. Gieße das optimal auf 96 Grad abgekühlte Wasser zügig in die Glaskanne mit dem Kaffeepulver. Rühe nun um, so kann sich das Kaffeepulver optimal verteilen und die Kaffeearomen werden herausgelöst. Oft setzt sich ein Teil des Pulvers an der Oberfläche ab, daher am besten schon den Deckel aufsetzen und ihn leicht herunterdrücken. Für den optimalen Geschmack solltest du dem Kaffee 4 Minuten Zeit geben. Bei zu viel Zeit schmeckt der Kaffee bitter und bei zu wenig wird er dünn und wässrig. Rühre den Kaffee nach etwa 3,5 Minuten zweimal um und schöpfe dann den Schaum ab. Nun ist es so weit und du kannst den Siebstempel langsam und gleichmäßig herunterdrücken. Wir empfehlen dir den Kaffee direkt auszuschenken oder in eine andere Kanne umzufüllen, da das Getränk sonst weiter nachzieht.

4. Espressokocher

Keine Art Kaffee zu brühen versetzt dich so schnell in Urlaubsstimmung wie das Herdkännchen. Der klassische achteckige Espressokocher von Bialetti und der Duft nach frischem Espresso lassen dich schnell in Erinnerung an den letzten Italienurlaub schwelgen. Sobald du weißt, wie du die typischen Fehler dieser Zubereitungsmethode vermeidest, wartet auch ein vollmundig-aromatisches Geschmackserlebnis auf dich.

Für das Herdkännchen solltest du unbedingt das Kaffeepulver fein bis mittelfein mahlen. Es muss gröber sein als bei der Espressomaschine, aber feiner als beim Filterkaffee. Nimmst du einen Espresso-Mahlgrad ist das Pulver zu fein, was zu bitterem Geschmack führen kann. Ist es zu grob, entfaltet es nicht den vollen Geschmack. Ein guter Tipp ist es auch, warmes Wasser in den unteren Teil der Herdkanne bis kurz unter das Ventil zu füllen. Dies hat den Hintergrund, dass kaltes Wasser länger braucht bis es zu kochen beginnt und das Metall sowie das Kaffeepulver währenddessen zu stark erhitzen. Dies kann ebenfalls einen bitteren Geschmack zur Folge haben. Nachdem die Kanne mit Wasser befüllt ist, setzt du den Metallfilter ein und befüllst ihn vollständig mit Kaffeepulver, ohne dieses jedoch stark anzudrücken. Schraube nun die beiden Teile der Kanne zusammen und stelle den Espressokocher bei mittlerer Hitze auf den Herd, um das Wasser langsam zum Kochen zu bringen. Sobald du ein sprudelnd-zischendes Geräusch hörst, nimmst du die Kanne vom Herd. Dann läuft der Kaffee in den oberen Teil der Kanne und die Resthitze reicht aus, um auch das restliche Wasser aufsteigen zu lassen. Behältst du die Kanne weiter auf dem Herd, kann der Kaffee anfangen zu verbrennen. Fülle den Kaffee direkt in die Tasse und genieße ihn.

5. Siebträger-Espressomaschine

Für viele ist ein Espresso aus einer Siebträgermaschine die Zubereitungsmethode schlechthin. Für den perfekten Espresso gibt es allerdings auch einiges zu beachten. Die Maschine braucht genügend Zeit zum Vorheizen, um die richtige Brühtemperatur zu erreichen. Auch die Tasse sollte vorgewärmt werden, da Espresso besonders empfindlich auf Temperaturschwankungen reagiert. Den Siebträger solltest du zudem mit einem Tuch reinigen und abtrocknen, damit die Kaffeeöle die beim vorherigen Espresso freigesetzt wurden den nächsten Espresso nicht negativ beeinflussen.

Sind die ersten Vorbereitungen getroffen, kann der Kaffee in der feinsten Einstellung am besten direkt in den Siebträger gemahlen werden. Der Siebträger sollte leicht gehäuft gefüllt sein, was 16 bis 18 g Espresso entspricht. Gehe mit deinem Zeigefinger einmal ohne Druck über den Siebträger, um eine gerade Oberfläche zu schaffen. Damit bereitest du den nächsten Schritt vor, das Tampen. Hierbei wird das Espresso-Kaffeepulver mit einem metallischen Stampfer gleichmäßig zusammengedrückt, damit es eine feste und glatte Oberfläche bildet. Alle Pulverreste vom Rand entfernen. Bevor du den Siebträger einsetzt ist es wichtig, die Brühgruppe mit heißem Wasser durchzuspülen, um sie von möglichen Kaffeeresten zu reinigen und um zu verhindern, dass diese den Geschmack verfälschen. Nun kannst du die vorgewärmte Tasse unter die Trägeröffnung stellen und den Espresso durchlaufen lassen. Nach 25 bis 35 Sekunden sollte dein Espresso fertig sein.

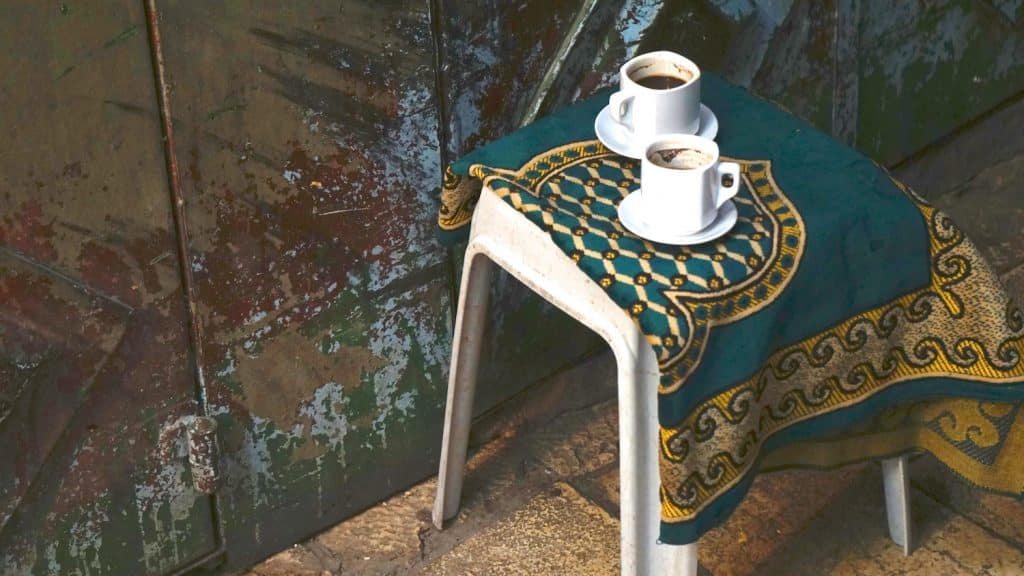

6. Mokka

Das traditionelle Aufgießen von Kaffeepulver mit heißem Wasser und den daraufhin in der Tasse verbleibenden Kaffeesatz kennen viele als türkischen, arabischen oder griechischen Kaffee oder auch als Mokka – nicht zu verwechseln mit dem schokoladigen Mocha. Dass hierzu aber auch noch ein paar mehr Schritte gehören und es viele Variationen der Zubereitung gibt, vergessen einige.

Für die volle Entfaltung der Aromen und die Entstehung des in dieser Zubereitung essentiellen Kaffeeschaumes, ist wichtig, dass du die Bohnen so fein wie möglich mahlst, noch feiner als Espressopulver. Das Wasser erhitzt du dann in einem kleinen Topf oder einer traditionellen Metallkanne, auch Ibrik oder Cezve genannt. Kurz bevor es anfängt zu kochen, rührst du den Kaffeestaub – etwa 1 bis 2 Teelöffel pro Tasse Wasser – und etwas Zucker in das heiße Wasser bis sich der Zucker auflöst und der Kaffee zu Boden gesunken ist. Nun lässt du das Ganze langsam weiter erhitzen, sodass das Aroma ausreichend Zeit hat, sich voll zu entfalten und rührst nicht mehr. Der Kaffee ist bereit, sobald der Kaffeeschaum am Rand aufsteigt. Du schöpfst den Mokkaschaum ab und gießt erst danach den Rest in die Tassen. Manche raten auch, nach Abschöpfen des Schaumes, die Kanne erneut mehrfach langsam aufkochen zu lassen und zwischendurch immer wieder kurz von der Platte zu nehmen. Abwechslungsreich kannst du deinen Kaffee auch noch mit Kardamon, Nelken, Rosenwasser oder Zimt verfeinern.

7. Cold Brew

Für den perfekten Cold Brew musst du Zeit einplanen. Am besten bereitest du ihn am Abend vor, damit du ihn morgens direkt genießen kannst. Wie der Name bereits verrät, wird der Kaffee nicht mit heißem Wasser aufgekocht, sondern entfaltet seinen Geschmack während der Ziehzeit von zirka 12 Stunden in kaltem Wasser. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass der Kaffee durch die kalte und langsame Zubereitung etwa 70 % weniger Säuren und Bitterstoffe enthält als klassisch aufgebrühter Kaffee. Damit der Cold Brew perfekt gelingt, benötigst du einen Cold Brew Kaffeebereiter und du solltest einige Schritte befolgen. Zu Anfang mahle 100 g Kaffee grob und gieße 1 L kaltes Wasser darauf. Dann gut umrühren. Das Zubereitungsgefäß musst du anschließend abdecken und es für mindestens 12 Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Nachdem der Kaffee genug Zeit hatte zum Ziehen, filterst du den Kaffee. Anschließend kannst du den Cold Brew mit ein paar Eiswürfeln pur oder mit Milch genießen. Als kleiner Geheimtipp lässt sich der kalt-extrahierte Kaffee auch mit Fruchtsäften in Verbindung genießen.

Unser Geheimtipp zum Schluss

Es steht nun nichts mehr zwischen dir und dem perfekt aufgebrühten Kaffee am Morgen. Unser kleiner, nicht so geheime Geheimtipp an dich ist: Unser Jadae Kaffee mit seiner tendenziell eher hellen Röstung schmeckt uns besonders gut, bei einer Aufbrühung mit dem Handfilter oder der Filterkaffeemaschine. Du kannst ihn aber natürlich auch für deine Lieblingszubereitungsart verwenden.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Ausprobieren und Genießen!

Dein Conflictfood-Team

Hier geht’s zum Shop

-

Schwarztee “Red Amber” Päckchen 80g

€ 14,50€ 181,25 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 80g Schwarztee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Vollmundiges, blumiges Aroma • Inklusive Journal "Voices of Myanmar"

-

Silver Shan Vorratsbeutel 130g

€ 12,00€ 92,31 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 130g Grüntee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Fruchtig-frisches Aroma • Plastikfrei in Papier verpackt

-

Golden Shan Vorratsbeutel 130g

€ 12,00€ 92,31 / kg inkl. MWSt.

Vorrätig, lieferbar in 1-3 Tagen • 130g Schwarztee, lose • Aus kontrolliert-biologischem Anbau • Mild-harmonisches Aroma • Plastikfrei in Papier verpackt

![Poster-Vollbild4[1] Poster-Vollbild4[1]](https://media.conflictfood.com/2020/11/Poster-Vollbild41.png)